1930年出生於湖南長沙的哲學家李澤厚先生,2021年11月初於美國逝世,享年九十一。天地悲秋,百世哀傷。

一

《論語》有言:「楚狂接輿歌而過孔子,曰:『鳳兮鳳兮!何德之衰?往者不可諫,來者猶可追。已而,已而!今之從政者殆而!』孔子下,欲與之言。趨而辟之,不得與之言。」——引起唐代詩人李白的一陣狂笑:「我本楚狂人,鳳歌笑孔丘。」漆黑里,顛沛處,聽見李白的這陣酒醉狂笑,就想起「楚人」李澤厚先生。

劉東說:「實際上,我並不贊成李師那種試圖建立『人類學本體論』的努力。記得有一回藉着酒興,我曾率直把他的運思方向批評為——『歷史上升為理性,心理上升為本體,經驗上升為先念』。而李師也隨即就在一篇序言文中欣然接受了這三句概括,並反說這種『犯規』正是他的匠心獨運之處。」(《也談憂樂——與龐樸先生論學書》)。

但是,僅「反說」三句「歷史建理性、經驗變先驗、心理成本體」,已讓人無窮無盡地談論與思考,給人狂笑的勇氣和逍遙。莊子說:「北冥有魚,其名為鯤。鯤之大,不知其幾千里也。化而為鳥,其名為鵬。鵬之背,不知其幾千里也。怒而飛,其翼若垂天之雲。是鳥也,海運則將徙於南冥。南冥者,天池也。」——李澤厚「像大石重壓下頑強生長的生命奇蹟,他竟然在難以生長的縫隙中長成思想的大樹。」(劉再复)

大哉,李澤厚先生。

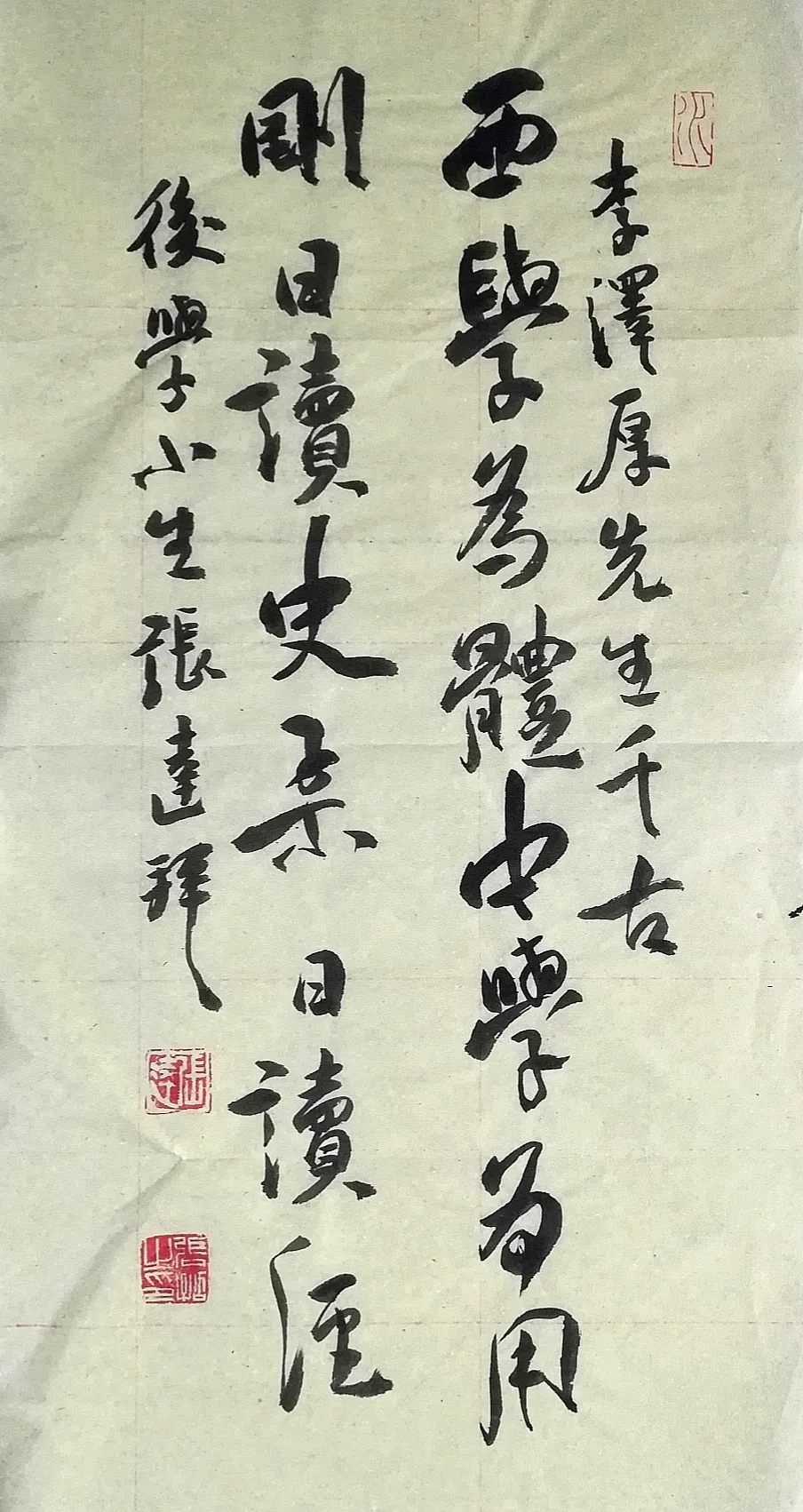

西學為體中學為用,剛日讀史柔日讀經

二

應該是2007年左右,在青春的迷惑中,我擁擠於破舊書店,買到一本破舊的《浮生論學——李澤厚、陳明2001年對談錄》,然後朦朦朧朧地閱讀,沒有留下什麼認知,雖讀得書頁脫落,散開了。簡單裝訂後,送人了。

之後,在另一家擁擠的書店,買到被處理的《世紀新夢》,讀了,也沒有留下什麼新鮮的印象,特別的味道,彷若後來看到一些人所言,李澤厚已經不再是青年的導師。

2010年下半年開始,我孤陋寡聞得只剩下哲學思考,而開始註釋《論語》,胡亂購置一些書籍,其中,有李澤厚先生的《論語今讀》,發現他居然在「鄉人飲酒,杖者出,斯出矣。鄉人儺,朝服而立於阼階」之後的【記】中,提到「貴州」:「『儺』,今日湘、貴僻遠地區仍存有此驅鬼迎神、去災求福的巫術表演儀式,遠古巫史文化之流落在小傳統中者也。未說孔子相信此巫術,但表示尊重、尊敬鄉人的態度,仍是『敬鬼神而遠之』的原則。」

這則簡短的【記】,給我一些溫暖和啟示,彷彿穿越到兩千五百年前的春秋時代,與孔夫子一起觀看「儺戲」,瞬間靠近了孔夫子,進入到《論語》的談話之中,親切起來,有了血脈相連;也似乎回到貴州深山里的故土高雍寨,沐浴敬天法祖的古老風俗,走進自我靈魂深處。

從此,我相信,儒家文明也是我內在的氣質、思維與精神,同時,我的家鄉高雍寨,以及我個體自身,也可以提供思考儒家文明的一些樸素角度、原始材料與歷史溫情,尤其是那些神話傳說、古老祭祀和民歌對唱,情真意切,異想天開,充滿神秘與想像。

之後通過比較,還發現其他註釋本的庸俗與淺顯,而覺得李先生的「今讀」,更有今人的獨特視角與深刻思考,有些道不清說不明的特別韻味,似乎鄉野又神秘,內在而超越。

不過,後來,像遺忘別人一樣,也忘了李澤厚,如易中天先生在《盤點李澤厚》中所言,無可奈何花落去,李澤厚走向了自己的末路。

直到2015年冬天,胡鳳林老師在電話里說李澤厚也沒有什麼東西時,我莫名其妙地不敢苟同,而說李澤厚以「人類如何可能」為基點——人類視角,中國眼光——討論了整體人類命運與前途,他認為「樂感文化」是中國文化的精神核心,其「一個世界」即此世間的宇宙觀和人生觀,呈現為「實用理性」和「情感本體」,高度概括了儒家文明內涵,也以此去打量世界文明,給予人類主體性的意義。

李澤厚用「巫史傳統」,接續源頭,上承神話傳說,以「積澱說」清楚明白地梳理了歷史,下開諸子百家,以及之後兩千多年的文明脈絡。李澤厚用「情本體」把人從「工具理性」(比如被機械、機器異化)的奴役中解救出來,讓「奴隸」成為有情有義的人。

——掛了電話,我才猛然清醒,發現自己原來可以猜測,也意會了李先生「人類學歷史本體論」的許多概念與思路,他的「歷史」,並不如易中天所言,已經「終結」了。 ——啊,原來李澤厚的哲學早已影響我的思維與情感。

凡塵俗世,喧囂盈天,每個人都有各自的小九九,蠅營狗苟,值得敬佩的人寥若星辰,而從這個時候,我不知天高地厚地奉李先生為「導師」,有意購買他的書籍,通讀他的著作,梳理他的哲學脈絡,以反思自我,為何無意間就對人滔滔不絕地說起他的哲學,甚至接受不了別人的臧否與批評。

閱讀後的結論是,製造概念以思考世界的李澤厚和他的哲學太重要了。以至於某個深夜,在與正在讀研而從事文藝批評的阿坤(李庭坤)聊天時,我說孔子之後,中國最偉大的哲學家是李澤厚,引起他的一陣反感,直接反駁,問李澤厚是誰啊,影響中國歷史和文明兩千多年了嗎?

雖然歷史充滿偶然,歷史主義和倫理主義充滿悖論,具有二律背反,但我也針鋒相對地戲言:李澤厚一方面強調馬克思哲學的實踐論,另一方面發揮了康德的道德律令(位我上者,燦爛星空;道德律令,在我心中),精神的獨立價值,絕對意義。

三千年後,李澤厚對中國(世界)文明的影響,會超過孔子。 (楊小凱:哈耶克對人類的影響,會與孔子對中國人思想的影響一樣深遠)

至少,何兆武先生就稱讚李澤厚是真正的思想家。 ——這種讚譽很多,如湖南長沙的岳麓書院門聯「惟楚有才,於斯為盛」,不必羅列。

至少,李澤厚以「由巫到禮」「釋禮歸仁」,讓儒家思想回歸「原儒」,回到孔子的大道上,承續了「為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平」的天良地心,給儒學復興提供一些路徑與坐標,為中華文明復興標出一些記號與光亮。

至少李澤厚及其哲學,讓我慢慢有所發現,比如說:是人「製造」了人,而不是從猿猴進化而來——人是人,猿猴是猿猴。一改過去人類是猿猴進化而來、人與猿猴是同類的認識,對於思維單一、信奉唯一答案的人來說,真是石破天驚。

2011年,他在與劉緒源的對談中,又說:「人類並非自然進化的結果,而是人自己建立起來的,人類不是靠基因變化而是在長期使用—製造工具的過程中造就了自己。」(《中國哲學登場》)

李澤厚客廳牆上掛著馮友蘭當年寫給他的那副著名的對聯:「西學為體中學為用,剛日讀史柔日讀經。」

至少李澤厚及其哲學,把學貴自得的「哲學」還給了讀者(大眾),試著哲學地生活。他在《美學四講》中,說哲學美學「主要是去探求人生的真理或人生的詩意。誰都有人生,因此誰都可以去尋求那人生的真理,去領會那人生的詩意。」

他還在《說巫史傳統》中說:「製造概念,提供視角,以省察現象。因之所說多為假說式的斷定;史料的編排,邏輯的論證,均頗疏闊。但如果能揭示某種關鍵,使人獲得某種啟示,便將是這種話語的理想效果。」

他多次談論這種哲學思維與美學趣味,讓我逐漸明白,每個人都可以進行一番哲學思考,都可以獲得某種角度、概念與判斷,可以品味自我的美學,處於某種思考狀態。這也是我提出「內視思維」「天道人心」的邏輯與信心。

——他的哲學著作和談話,達到了「理想效果」:使人獲得某種啟示,給人獨立思考的時空,發現各自的潛力,不同的情感與美好。從沒上過哲學課的我,便在這裡得到了「哲學」,且不說學得如何,但至少知道我也可以很哲學,更不該自我放棄哲學思考。

所以,對於我,註釋《論語》,閱讀李澤厚等,最大的效果便是收穫兩個概念:內視思維、天道人心,從「為己之學」「反躬而成」「反求諸己」等角度,對中華文明尤其是儒家思想,做某種側面與局部的判斷,需要警惕的缺陷。

類似李先生在《說儒學四期》中,對漢儒以陰陽、五行、感應、相類等為範疇的「天人論」的評價:「個人屈從、困促在這人造系統的封閉圖式中」,對宋明理學以理、氣、心、性、天理人欲、道心人心等為範疇的「心性論」的論說:「個人臣伏在內心律令的束縛統制下,忽視了人的自然。」

循着這個「內視思維」的角度、思維與概念,我且慢慢梳理與思考,基本歸納了:圓形式、線性、弧線形、波浪形的內視思維,即「人心」的模型與樣子,在「內轉」而認知與擁有這些「心力」後,試圖再次「外轉」,把眼光從內心調轉過來,向外面的世界探望,去仰望星空之「天道」。

三

1945年,十六歲的李先生填詞《虞美人》:「綿綿風雨家園淚,極目江山碎。曉來煩憂上危樓,千里沉云何處放離憂。憑欄欲向東風惱, 莫笑年華早。少年心意總殷勤,望遍山花春戀卻難尋。」

——後來,我不僅閱讀李澤厚先生的哲學著作,也喜歡他的古詩詞,還常把「初戀」的李先生的書送人,過後又後悔,便重新購買:青島出版社的《人類學歷史本體論》,購買七八本;《論語今讀》購買十幾本;《中國哲學登場》購買八九本,北京三聯出版社的那套李澤厚集,買了又買。

這是2018年前後幾年里,甚為愚蠢的行為。略感欣慰的是,在網上購到較早出版的《世紀新夢》《乙卯五說》《走我自己的路》,而知網絡真好,中華大地真是地大物博。只可惜,《自然說話》這本奇特的書,卻沒有再版。

總之,買到這些過去閱讀的書籍,也彷彿回到二十七八的青春歲月,陽光燦爛的日子,一貧如洗地想愛就愛,該恨則恨,豐收了大地,雖然迷茫,困惑,卻也可以一個人安靜地閱讀,甚至專門選出李澤厚先生的詩詞,慢慢品味,哲學而詩意地生活。

其中,2018年1月,劉緒源先生在上海病逝後,為了紀念劉先生,而重新閱讀他們的對話錄《中國哲學登場》,一遍,或者三四遍,忘了,反正過一段時間,就愚蠢地買一本,又無聊地讀一遍,與他們倆聊天,以泅渡自我的空虛,拓寬寂寥無邊,彷若「曉來煩擾上危樓,千里沉云何處放離憂」。

又,2019年10月初,買到華夏出版社2002年出版的《浮生論學》,也就是我最初閱讀的版本,看到李澤厚先生的一些舊照片,有一些日常的微笑與溫暖,雖難以溫故而知新,但也有許多「老友相逢」而酒醉一場的醇厚與意外,給我許多懷念,不僅回到二十五六歲的敏銳年華,更是遇到「年輕」的李澤厚和陳明,兩位哲學家的辯論與激情——年輕的陳明直言不諱,機敏好問,古稀之年的李澤厚也朝氣蓬勃,應對自如。我打算慢慢閱讀,讀到紙張泛黃,青春的字跡模糊,生命的記憶如紙頁脫落,再送人,或者埋葬,丟到沒有人找到的地方。

很多年里,我總是警告自己,不要在各種大大小小文稿中,不厭其煩地引用李澤厚的觀點,不要與人交談時,總用李澤厚的話來說明問題,不要總說「李澤厚說——李澤厚先生說——李澤厚老師說」,超越過去「我的朋友胡適之」的「胡說」。

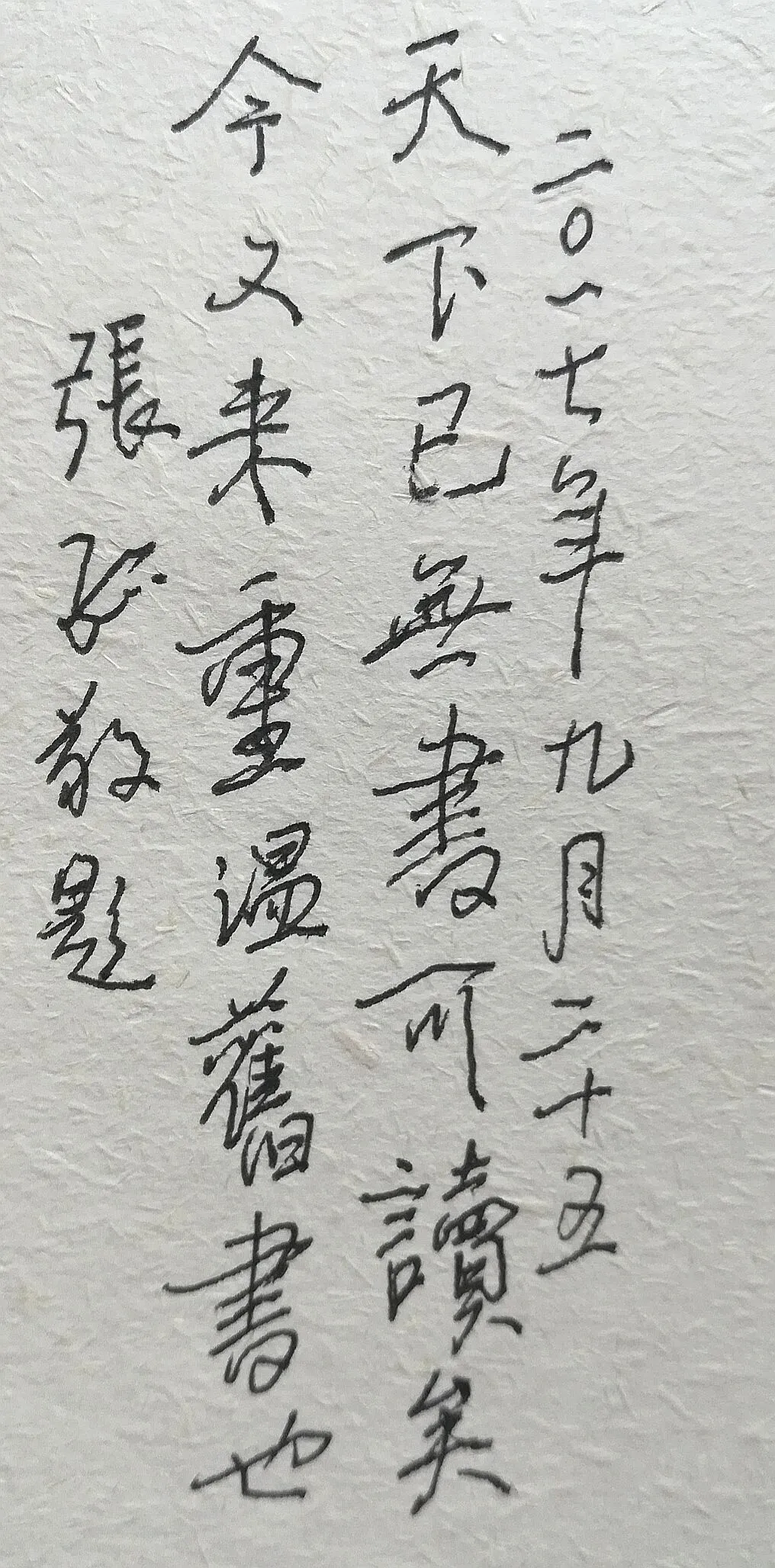

然而,如以上所言,李澤厚「老師」對於我,彷若幽靈附體,並不如易中天在《盤點李澤厚》中「反思」:「李澤厚這一頁已經翻過去了」——也不只易先生,其他一些人,雖然領域不同,也被李澤厚秒殺,牛頭不對馬嘴,不再是我膚淺的閱讀對象。甚而在《中國哲學登場》等書的扉頁上,寫下這麼一句沒頭沒腦的話:「中國又無書可讀而來讀李澤厚先生。」2017年9月25日,在中華書局於2014年出版的《浮生論學》扉頁,寫下:「天下已無書可讀矣,今又來重溫舊書也。」

重讀李澤厚,發現他的哲學越來越重要,是我此生的莫大悲哀,意味著倒退,缺少進步、變化與超越,但也是莫大的榮幸,畢竟他啟發我思考,給了我活着的力量。特別是2014年到2020年之間,是他陪伴我度過中年危機與黑暗,減弱一死了之的哀泣,而覺得人間還有值得交談的人,還有可以重讀的書籍,並非絕對死寂,荒無人煙。

雖然,李澤厚並不完美無缺,他的「心理學轉折」,把過去使用—製造工具的「工具本體」向外看的眼光調轉回來,投向心理,走向心理,心理成本體的「情本體」,變成了我所謂的「內視思維」,從「外」歸入了「內」,從「感」到「情」:對物質世界的實體的興趣遠遜於事物對人間生活關係的興趣。

也就是說,李澤厚並沒有超越過去儒家(孔子)的思維模式(趙汀陽說,李澤厚「對中國方法論的深度把握」),雖然他的「心理」注重的是「情感」,又偏重從「感」到「情」的內構,不同於過去的「心性」,偏重欲、心與理等概念,但往內心深處窺探的思維如出一轍。

尤其是晚年,他偏重於「情本體」,闡述倫理和道德,目光「內視」在情感與人倫,倫理學的探討壓倒了本體論或認識論的研究,辯証得似乎拔不出來。

他把「遺留」在民間的「巫術」,稱作「小傳統」,把上升為政治制度與意識形態的這部分巫術、宗教、政治三者合一。周公的製禮作樂,孔子的以「血緣基礎、心理原則、人道主義和個體人格」所形成的人性結構,即「仁」,等等,稱作「大傳統」。也可能弄反了,事實可能恰好相反。 (待我日後再說)

四

浪濁紅塵,橫流滄海。 2018年,晚年的李先生回憶起1986年與友人在北京的五龍亭聚會,痛飲暢敘,豪談闊論,而想起陳與義的詞:「憶昔午橋橋上飲,坐中多是豪英。長溝流月去無聲。杏花疏影裡,吹笛到天明。二十餘年如一夢,此身雖在堪驚。閒登小閣看新晴。古今多少事,漁唱起三更。」

之後,李先生改纂一詞,如下:「憶昔五龍亭上飲,坐中多是豪英。波光湖影去無聲,笑談微醉裡,新月又增明。三十餘年如一夢,此身雖在堪驚。閒從小院賞初晴,古今多少事,不隨時序更。」

這該是李先生最後的詩情了吧:「古今多少事,不隨時序更。」總有一些事,一些人,會在蒼茫寰宇中天長地久,不隨時空改變而消逝。這既是李先生的經驗上升為先驗,絕對的客觀,更是內心情感與主觀精神的獨立與自由。

2019年,出版了李先生的幾本書,比如《倫理學新說述要》《尋求中國現代性之路》《從美感兩重性到情本體》,也該是他生前最後出版的書了吧(且不說2020年出版,他並不承認版權的書籍)。

畢竟,2020年,劉再复撰《余英時:品學兼優的文化巨人》,文中說:「李澤厚先生知道我在寫作慶賀余先生九十壽辰的文章,特囑我代為祝愿。他因年邁且早已封筆,就不另著文章了。」

2020年,再度登上《南方人物周刊》封面,李先生也視作人生之告別——轉眼,李先生已經九十高齡,年邁了,不動筆寫作了,已成絕響矣。

想當年,八十歲時,登上《南方人物周刊》封面,「寂寞的先知」戴著一頂淺紅色漁夫帽,脖子上捆著一條素色絲巾,眼鏡里的雙目炯炯有神,自我題簽:「愛我春華,倉皇避豺虎;撫今秋暮,白眼看雞蟲。」

——那是李先生給我的哲人模樣:風雷掃葉落,天地一寒蟬。破夢滄海渡,抽刀臘梅開。

南方人物周刊第20期:時代和它的李澤厚

轉眼,2021年11月初,李澤厚先生逝世。我說,天下再也沒有佩服的人了。胡鳳林老師說:「又逝賢哲,我心戚戚。」

莊子曰:「楚之南有冥靈者,以五百歲為春,五百歲為秋。上古有大椿者,以八千歲為春,八千歲為秋。」——八千歲春秋,久哉,李澤厚先生!

在《憶韋素園君》中,魯迅先生說:「文人的遭殃,不在生前的被攻擊和被冷落,一暝之後,言行兩亡。於是無聊之徒,謬托知己,是非蜂起,既以自炫,又以賣錢,連死屍也成了他們的沽名獲利之具,這倒是值得悲哀的。」

無聊的我,想讓李澤厚先生再次遭殃,而寫以上謬文。但願能自炫、賣錢,甚至沽名獲利,悲哀永久。 ——噩耗傳來,天地哀戚。悲哉,李澤厚先生!

【作者簡介】:張達,筆名張孤,記者、讀者、作者。

來源:平仄書

編輯:許可

審校:牧也