文 | 張達

二零一七年一月三十日:一生兄弟

大年初三。昨晚夢見地震,被村里的人驅逐,落荒而逃。乘坐的大巴車被堵在山裏,山谷下有一條洶湧的河流。

怎麼看不見人煙呢?我們被通知可以前行了,但大地晃動,河谷開裂,車又被迫停留。開始有人逃命,有人救援,我下車後,加入救援志願者隊伍,領到一根鐵絲,加固那些鬆懈的木柱子。

村里的房屋倒塌,滿目瘡痍。地震早就發生了,救援的人四處奔來。我和幾個人在水塘裏救出幾個村民,被水淹沒了幾天幾夜,他們還活著。

早上醒來,說我夢見地震,妻子為了消除我的夢幻疑慮與恐懼,而說夢見地震是心里下定某種巨大的決心。

她的安慰,讓我想起不再喝酒的決心:母親不在身邊,哪有什麼心情飲酒呢!而人生卑賤,如此吃飯喝酒的稀鬆平常,雞毛蒜皮的情緒,芝麻綠豆的小事,都仿若開天闢地的“重大”改變,如螞蟻搬家,像是逃荒到另一個宇宙去躲災避難。

也真不該把生命浪費在喝酒之類的庸俗行為之中了,因為喝酒傷身傷腦,精力難以集中,雙手略微發抖,難以作精雕細琢的楷書,可悲也。

喝酒更是占去了讀書寫作的時間:二零一二年夏天從洞庭湖往上走,溯源沅水,一直逆行到沅江的源頭,這一路的採訪與考察之文稿,除去日記,四五年里,我只寫了十多萬字的散文,當珍惜光陰,加倍努力,繼續寫下去;還有《左右開弓》,兩年里只編了二十萬字,當埋頭苦干,爭取有所收穫。

侄女早上離家,外出浙江務工。

上午看村里的籃球比賽,捐三百元。

高雍寨的籃球比賽

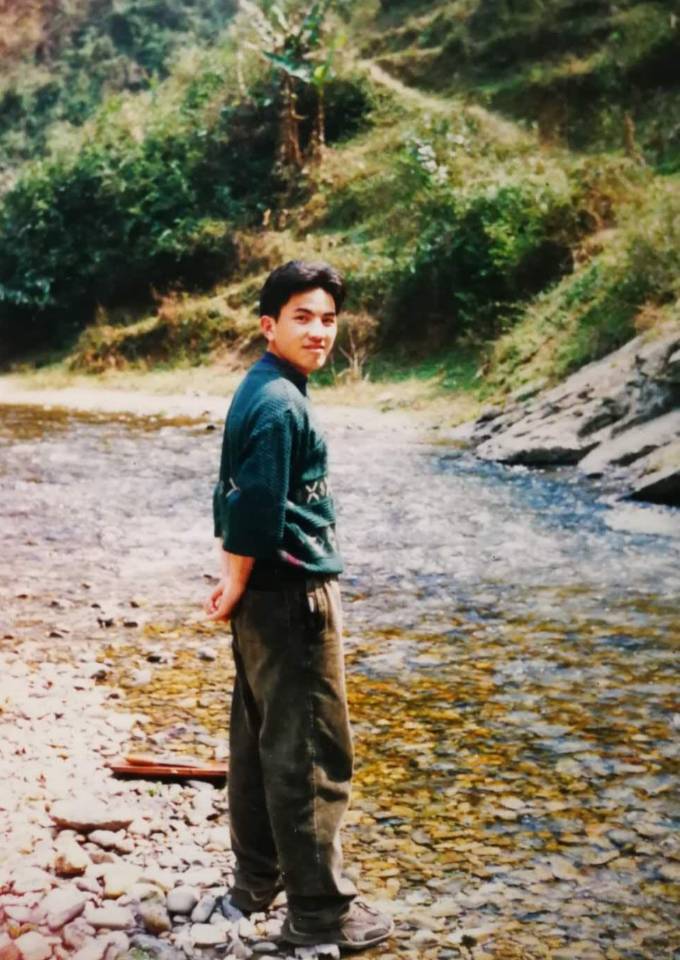

堂弟“金點”與我觀看籃球比賽期間,在籃球場邊聊天,回顧少年時一起同床、共飲,一起放牛、砍柴的經歷,那些晃蕩的光陰,他幾度流淚。他說得最多的一句話是:“兄弟,永遠是兄弟。”

我倆是一年的,隔壁鄰居,小時候經常睡我的床,他還習慣尿床,而我倆會像兩只小豬拱在一起,在半夜里主動用身體把濕漉漉的床烘乾,早上起來,床單已捂干而溫暖。

當年不曾說這些羞人的秘密,二十多年後,我倆卻在大庭廣眾之下說起過去的尿床之事,他感動得流淚,我也仿佛聞到了當年的尿香,希望他能再尿一次,讓我們在半夜用體溫烘干,而不被母親批評,不被別人笑話。

還有一件事令我們懷念,就是當年上山砍柴,我倆總是走在一起,誰有多餘的繩子,首先給對方,誰有多餘的柴,首先給對方。因為這種約定與信任,在取長補短的互幫互助中,我倆總是家族孩子里最早捆好柴、最快挑柴回家的人。他說我那時砍柴很用力,我誇他扭的繩子非常有韌勁。

許多年里,我們連解放鞋都穿不起,很多時候只穿“青蛙鞋”,類似草鞋,但不是用稻草編成,而是用車輪胎剪成,就是父母趕集時,從城鎮撿來別人丟棄的車輪胎,然後剪成涼鞋,前邊留著一根線,從腳趾的拇指與無名指之間穿上了,幾乎被兩腳趾夾住,接近“人字拖”,到了腳背分叉成兩根線,順著向兩邊分開,繞到腳後跟,與鞋跟的線捆在一起,綁住腳踝,既涼快,又有彈性而結實,是我們在荒山野嶺上披荊斬棘的坦克,逆風奔跑的發動機,篳路藍縷的崎嶇山路,成了我們無限的坦途。

——多年後回想,一邊感歎當年的貧窮與艱苦,也一邊為追風少年而哈哈大笑。

去年哥嫂在家修房子,我沒有參加勞動,“金點”給予了很多幫忙,說是頂替我的名額,是幫我的忙:運磚、拉水泥、拌漿、砌牆,都是又髒又累的苦力活。我連聲說謝,但直爽的他還是那句話:“兄弟,永遠是兄弟!”

對於“金點”,我有一個認識的轉變。記憶中,小時候的他比較內向,不會湊熱鬧,也不主動與人說話,我們常常是沉默著砍柴、放牛。後來,我去劍河縣城讀中學,他小學輟學而去廣東務工,中間大約有七八年沒有見面,等到我大學時的某年回家,卻突然聽聞人們談論他的笑話,說他能言善辯,常以伶俐口齒激辯群人,以幽默詼諧著稱,給周邊人帶來無數快樂與笑聲。

對此,我略微吃驚,且半信半疑——他原來是這樣能說會道的人嗎?我怎麼沒有什麼記憶呢?後來,我們各自回家過年而有近距離交談,發現他果然是口直心快之人,一改過往的認識與記憶。

但無論歲月如何變遷,性格與氣質如何變化,他的一句“兄弟,永遠是兄弟”,簡簡單單的話語,包含無限的仗義和永遠的深情厚誼,道千萬次謝謝都無法表達這種兄弟之情,讓我回家寫日記的此時,想起夏丏尊先生的一段話:“真正的朋友,恐怕要算‘總角之交’或‘竹馬之交’了。

在小學和中學時代容易結成真實的友誼,那時彼此尚不感到生活的壓迫,入世未深,打算計較的念頭也少,朋友的結成全由於志趣相近或性情適合,差不多可以說是‘無所為’的,性質比較地純粹。”

說起“金點”,真有千言萬語,溪水長流的往事太多,寬廣如大海。比如他們家的狗,都是獵狗,就算沒有基因遺傳的小狗,被他們養大後,也會變成獵狗。這在我們寨子可是傳奇。

我讀小學四五年級時,他們家的那條獵狗,十分機靈,只要聞到一點嗅味,發現一點蛛絲馬跡,就一定會耐心追尋,直到發現藏匿的獵物。

崇山峻嶺,山高水長,如果是山羊,或是野豬,追逐的時間會很長,可能半天,一天,三天三夜,甚至更長。

那麼,我們就會跟隨著跑了一山又一嶺,預測著追逐的方向與路線,在途中等待獵狗經過,準備好糍粑或洋芋或紅薯或米飯給它吃,當然也不能缺少一碗水,就如長跑比賽,人們在途中給運動員提供飲用水一樣,消暑散熱,補給水分和能量。

一邊看籃球比賽,一邊敘舊,而看到“金點”兄弟的淚水和他可愛的孩子,讓我多情善感起來,想起杜甫的《贈韋八處士》,藉以抒懷:

“人生不相見,動如參與商。今夕複何夕,共此燈燭光。少壯能幾時,鬢髮各已蒼。訪舊半為鬼,驚呼熱中腸。焉知二十載,重上君子堂。惜別君未婚,兒女忽成行。怡然敬父執,問我來何方?問答乃未已,女兒羅酒漿。夜雨剪春韭,新飲間黃粱。主稱會面難,一舉累十觴。十觴也不醉,感子故意長。明日隔山嶽,世事兩茫茫。”

七八年前,我閱讀此詩曾“酸”淚盈眶,如今再吟詠,在這詩意與情誼裏泛著“金點”兄弟晶瑩剔透的淚光。

金點和他的孩子

歲月留聲,神光返照,“金點”兄弟,也是我夢里的常客。

——

二零一五年年四月十五日的夜夢里,大家都砍了一挑柴,準備挑回家,只有我剛到,還沒有砍柴。我匆忙走進樹叢中,使勁砍柴,追趕我的那些族人夥伴們。堂弟“金點”過來幫忙,指示柴多的方向。

我拿柴刀,猛力砍去,打開一條雜草叢生的野路,往“干包儂”南面山坡下去,看見一棵筆直且乾淨的樹,有拇指般細小,卻長得極高,超出樹叢一個頭,仿若鶴立雞群。我走到樹下,右手拿住樹干,左手掄起柴刀使勁砍,一刀下去,便砍斷,然後剃除枝丫,截斷枝頭,一根木柴就收拾得當。這是別人打掃過的“戰場”,除了這根柴之外,已無可砍之物。

我把柴放在地上,繼續往下走,探進茂密的樹叢中。一叢映山紅被我瞄準,走向前去,卻發現樹已枯干,有好幾根手腕般粗,是極好的柴料。我雙手舉起柴刀,一刀又一刀,好幾刀才砍下一根木柴。

樹木的鮮血從刀口上流出,點點滴滴的無聲謾罵。無視樹木的悲傷與死亡,我繼續揮舞著柴刀,收穫它們的剛硬與枯萎。沒有一棵樹木是無辜的。沒有哪個人是善意的。樹木與人一樣,都是千刀萬剮的禍害。

“金點”的家就在“高包儂”山頭旁,他正在家門口喊話,說是其他夥伴已捆好柴了,準備回家,催我趕快收工,與大家一起回家。我還沒有砍得一挑柴,便繼續往山坡下面走去,又遇到一叢樹,遠看蒼翠,近觀卻是枯木,又是極好的木柴。我急速砍斷,去枝斷杆。此時,“金點”從山頂上走下來幫忙,收拾我砍的散亂的木柴。

我走出茂盛的叢林,遇到一條空地帶,是捕鳥的人砍下的空地,橫截山體,把鳥網架在空地上,然後從前後追趕群鳥,在群石與恐嚇的喊叫聲下,鳥們驚慌失措地撞入網中。山下太陡了,下不去了。我準備收工時,卻見空地盡頭有兩個家族的姐妹在打煮菜。我們沒有打招呼,不必了,我們都是一家人,何必客氣。

我和“金點”收拾我砍的柴木,準備挑回家。

【作者】:張達,記者、讀者、作者。

編輯:楓筠