文 | 張達

二零二三年一月二十四日:我向山走去

八十六歲的爸爸有些彎腰駝背了,風塵滿面,變得矮小,不再像往年挺胸昂首,笑容燦爛,但他依然每餐吃一大碗飯,有人開玩笑地說,年輕人都不敢與他比飯量。

自然,父親的記憶清晰,往事歷歷在目,如數家珍,總說著鄧小平年代的好,那些朝氣蓬勃的往昔,蒸蒸日上的日子,於是,我便知歲月背後的陰影,只有內心明亮的人才能看見。

媽媽也瘦了一些,但還健康,說話不那麼哀聲歎氣,雖說人老了,活得很久了,活夠了,但這種不怕死的言語卻不是悲觀,自我厭棄,反而是樂觀,豁達地面對衰老與死亡。

父母都感染了新冠病毒,父親的症狀較輕,母親則很難受,痛得唉聲歎氣,幸好都轉好,康復了。

一家人中,嫂子的症狀最為嚴重,之前感冒,恰逢全面放開,接著感染新冠病毒,便反復發燒,天災人禍,大病一場,痛得承受不了,吃退燒藥也幾乎不起作用,便只好去打針——一針下去,立馬雨過天晴,脫胎換骨,換然一新——像換了一個人似的,逐漸恢復正常。

據說,高雍寨百分之九十的人都被感染了,疫情防控放開之後的兩個星期,村衛生院排起長隊,買藥,打針,都是病人。這些都是人間疾苦。

昨天是農曆大年初二,上午在大姐家吃飯,然後爬上“北啵”。山在等待,我便走向山。

舊貌換新顏的高雍寨

站在“北啵”的山坡上,給依山而建的高雍寨拍照,蒼穹之下,雄偉的高山,潺潺的流水,相連成了故鄉。“江山留勝跡,我輩複登臨。”依山傍水的木樓稀少了,但山重水複的大地江山如故,地久天長。

期間,遇到一位表姐的女兒,聊了很多,特別關於二零零九年二月底“幹簡歐”那場火災的經歷,他們家修建的新房,還來不及入住,就被大火燒光,瞬間灰飛煙滅。

滿目瘡痍的廢墟,早已不堪回首,家園夷為平地的驚心動魄卻又記憶猶新,遙不可及,又觸手可及——火焰依然燃燒在心裏,一大片的木房子依舊熊熊烈火,十四年來,我也難以忘懷,還被燒傷,沒齒難忘。

所以,昨晚便去萬通輝表哥家聊天,還約了萬明成老師,我們三人聊了兩個多小時,回顧那場毀滅家園的火災,只是不必描寫慘無人道的灰燼,不必回顧無家可歸的悲劇,聽天由命的哀歎,我們百感交集的談話就留在鏡頭裏,日後有機會再慢慢整理。

今天是星期二,農曆大年初三。早上去四姐家吃飯,與外甥女聊天,聽她講工作的事情,她的大學專業是旅遊學,現在又做鄉村振興的工作,我們便聊了高雍寨的旅遊發展與夢想——

我們新民新合發展旅遊的起點是:從“南溜”蓄水,往兩邊修防河堤和觀光道,分別到“喔耶”“幹期”,才有休閒與遊玩空間,吹牛的話叫作:夢想還是要有的;保護與傳承傳統文化,發掘苗族古歌、習俗,約百人唱一段古歌、一段山歌、一首現在的流行歌,合唱,多聲部,宏大,即展示民族文化,也形成良好的宣傳效果;有了發展,以後我們寨子可以發展鄉村旅遊,開民宿,賣空氣,賣民俗,賣節慶,賣特產,賣生活方式,賣研學活動,等。

下午去老學校的操場,觀看籃球比賽。所拍的照片和視頻,都很糟糕。

大哥的女兒和女婿來,下午三點左右,我們上山給大哥掃墓。

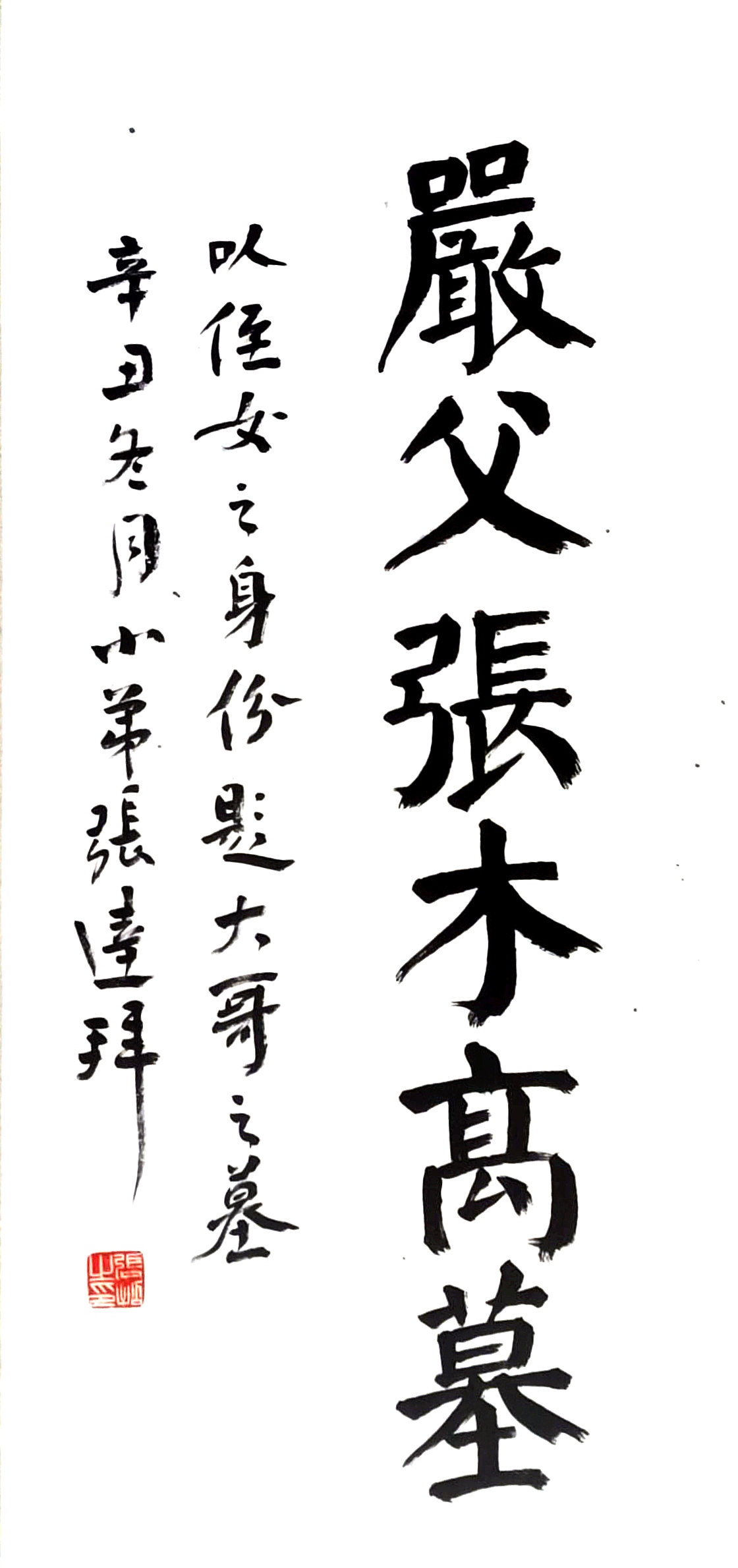

給大哥寫墓碑

祭掃過程中,蹲在大哥的墓前,對著手機錄這麼一段視頻:

“這是我大哥的墓,我是去年給他寫了一塊墓碑,這幾個字‘嚴父張木高之墓’,以我侄女的身份與角度,用苗話來講就是‘點木高’,‘點’是哥哥的含義,我都是這樣稱呼他。這輩子我和大哥見面的次數很少,相處的時間很少,所以,我在懷念他的文章當中,說的是——其實,他是以死的方式,讓我確認他是我的大哥——因他的去世,我才意識到,哦,原來我還有一個大哥,原來他是我的大哥,所以我說是《大哥回家》,以死的方式回家。大哥一輩子都在漂泊四方,沒有幾天過上安穩的日子,都在飄蕩之中,都在遊蕩之中,或者說是都在監獄裏度過,三四十年。二零二一年去世時,我真的想不到他已經是六十七歲的老人。在我印象中,大哥都是年輕的樣子,直到他去世,我才看到他真實的年齡,已經是老人了,轉眼之間。我爸爸媽媽生了我們七八個孩子,這個墓碑上沒有刻上一個姐姐的名字,因為她沒有成家就離開了,所以她的名字就沒有刻在墓碑上。這是我大哥的墓。”

晚上在家閒聊,幾位姐姐的孩子結伴而來,看望我母親,他們的外婆。

三姐的孩子都優秀,懂事,在深圳務工都有很好的收入,都是歡歡喜喜回家過年。

【作者】張達 記者、專欄作家

編輯:楓筠