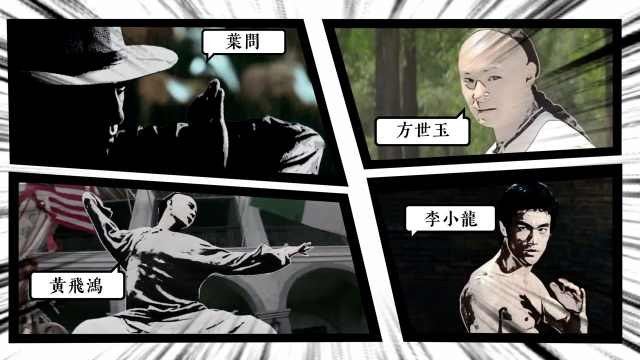

從20世紀90年代徐克以《黃飛鴻》系列突破傳統香港武俠片的審美,以一身正氣的黃飛鴻演繹全新的功夫片奇觀;到2008年葉偉信執導《葉問》,詠春拳術、近身格鬥的鏡頭再一次使人們震驚于嶺南武術;2013年王家衛執導、徐皓峰參與編劇的《一代宗師》則以詠春爲核心,再現了逝去的民國武林。今日以大灣區視野重新回顧,會發現三十年光影歲月裏,從家國情懷到天地衆生,從想象式的武功奇觀到再現式的武林傳奇,從獅王争霸到念念不忘,香港武俠電影的三十年光影世界裏藏着嶺南武林文化的時代風貌、懷舊追憶,也彰顯着民族精神與地域文化。

“傲氣面對萬重浪,熱血像那紅日光……”1991年,徐克的功夫片《黃飛鴻》爲他赢來滿堂彩,黃霑寫下的這首電影主題曲《男兒當自強》傳唱至今。“胸襟百千丈,眼光萬裏長”,铮铮鐵骨的好男兒形象深入人心。2008年,葉偉信執導《葉問》,再一次把人們的目光聚焦到佛山武術。葉問出生于佛山,習詠春拳,抗戰後避走香港,在香港傳燈詠春、名揚海外,最著名的徒弟是李小龍。又是佛山,嶺南武林、南派武術的威名使人震驚。2013年,王家衛拿出與徐克版《黃飛鴻》、葉偉信版《葉問》形成巨大反差的《一代宗師》,講的雖然也是葉問的故事,訴說的卻是民國那段逝去的武林。“念念不忘,必有回響”八個字,叩響的不僅是電影中南北拳師的心門,也是電影外人們對往昔歲月的一種憂傷與懷想。三十年來,香港的武俠電影影響了一代又一代中國人,尤其是在香港、澳門以及廣東地區。粵港澳大灣區具有很強的共同曆史文化傳統,語言同源、文化同源,香港經典粵語電影在大灣區風行的背後正是本土文化與灣區文化、家國想象與國家認同的折射,同時也影響着大灣區的文化發展與精神建構,可以說香港武俠電影的經典光影中正藏着關于灣區文化交融的密碼。

時光滄桑,今日回首,三十年武俠電影裏關于佛山武林的傳奇演繹了完全不一樣的故事,這是從近代“睜眼看世界”到當代“低眉看内心”的過程。在此過程中,以佛山爲核心的嶺南武術從宏大叙事中慢慢掙脫出來,找尋個體的生命經驗與蒼茫的人間情懷。如果說,當年徐克執導的《黃飛鴻》系列是家國叙事話語的想象性虛構,徐皓峰編劇、王家衛執導的《一代宗師》則是對逝去的武林世界的想象性建構。在這長達三十年的光影變幻中,不變的其實是嶺南武林的土壤,不管是“俠客情”還是“強國夢”,又或者“浩然氣”,以及“見衆生”。

一、“家國情懷”與“天地衆生”

武林世界雖然一直以民間話語存在,卻總是蘊含着一個民族國家的大背景。從20世紀20年代平江不肖生等人的武俠通俗小說開始,現代武俠故事就與清末民初的家國話語緊密相連。在這裏,一方面是民族國家意識的培養,另一方面也必然是個人能力與自由精神的增強。正如汪民安指出的:“民族—國家作爲現代性的産物,與現代個人主體意識的強化有着直接的關系。從18世紀晚期的德國古典主義時期開始,我們可以清楚地看到個人主體與民族—國家意識的建立之間,存在着互動關系。歌德和洪堡一方面強調完善個人的能力和自由,以便構建個人特殊的主體性;另一方面強調學習民族文化中的精髓,繼承德國傳統,通過自己獨特的生活經驗展示民族文化和曆史的整體性。”有意思的是,縱觀《黃飛鴻》到《一代宗師》,恰恰可以看到這種個人主體與民族國家之間的互動與變遷,從黃飛鴻到葉問,是從“師父”到“個體”的轉變,也是從“家國情懷”到“天地衆生”的變遷。

在徐克之前,黃飛鴻題材已經在香港拍了半個多世紀,到了他手裏,一下子讓李連傑版的黃飛鴻闖出一番新天地。電影裏,李連傑飾演的佛山人黃飛鴻是寶芝林的醫生,也是洪拳大師,既是嶺南武術界的一代宗師,又是濟世爲懷、救死扶傷的名中醫,雙重身份使黃飛鴻成爲治病救人、自強救國的代表人物。電影裏的黃飛鴻按照今天的标準也是妥妥的流量王,他劍眉星目、動作潇灑,可深情、可堅毅,一套佛山無影腳堪稱經典,生活中帶着一點點可愛的傻氣,大事面前又有着強硬的霸氣,外打洋人,内打惡霸,救死扶傷,佛山人黃飛鴻成爲近幾十年來人們心中當之無愧的一代宗師。

在20世紀90年代的香港電影環境裏,黃飛鴻電影情節裏大量對洋人的戲弄、仇視顯然與當時香港市民對港英政府的不滿貼合默契。彼時,《黃飛鴻》這類香港電影中對“番鬼”的諷刺鄙夷顯然與當時的現實關系密切。劉禾談過“番鬼”來源于1841年的廣州三元裏抗英運動,從鴉片戰争開始,廣泛使用于整個嶺南地區。盡管英國人不允許清朝官方再使用“夷”這個字眼,卻無法消除嶺南百姓對他們施以“番鬼”的稱呼,在這個稱呼裏記錄的是比“輕蔑”還要強烈得多的恐懼、厭惡和憎惡的情感。毋庸置疑,在香港當年的環境裏,從20世紀40年代開始的黃飛鴻電影以及一系列嶺南武術英雄電影,使得黃飛鴻爲代表的佛山武術英雄成爲香港的一種家國想象以及國家認同的重要文化載體。正是哈貝馬斯所說的“想象的共同體”:“此共同體因其聚攏了民衆共同的時空想象而使大家感覺好像生活在一個共同的時空體中,享有共同的日常生活。”電影中,生活在清末民初的黃飛鴻與觀影時的觀衆形成了一種情感上的共鳴,也給香港與内地觀衆帶來了共同體的想象式體驗。黃飛鴻的慷慨陳詞是一種典型的愛國主義聲音,也是典型的共同體發聲,恰如安德森形容的一些詩、歌,“無論它的歌詞多麽陳腐,曲調多麽平庸,在唱國歌的行動當中卻蘊含了一種同時性的經驗。恰巧就在此時,彼此素不相識的人們伴随相同的旋律唱出了相同的詩篇……創造了和諧一緻的場合,也提供了使想象的共同體在回聲之中獲得體現的機會”。1993年,《黃飛鴻之三:獅王争霸》在北京大學放映,結尾中李連傑飾演的黃飛鴻慷慨激昂地大談愛國情操、愛民情懷,電影出現這幕鏡頭時北大師生集體起立、長時間鼓掌,這樣的盛況顯然不僅僅是對功夫片的熱愛,或者對演員的喜歡,更多的是一種“弱國情結”的集體回應,是對一個香港導演祖國情懷的認可,是在銀幕上的民族英雄身上投射着對當下社會的英雄的呼喚與正義籲求。

2. 《一代宗師》與天地衆生

與當年徐克的《黃飛鴻》以及葉偉信版的《葉問》相比,2013年王家衛的《一代宗師》另辟蹊徑,不再營造家國情懷,他突破弱國子民強身健體的路子,選擇在電影中重構一個民國的武林世界。

不難發現徐克導演的黃飛鴻系列中,其黃飛鴻形象的建構有着強烈的“弱國情結”的投射:黃飛鴻一身正氣、剛直不阿,在系列電影中越來越強化的救國救民情節都是在回應近代以來中國人的“弱國情結”。正如清末民初梁啓超、章太炎等人提出中國人應崇武、尚武,就是在回應“東亞病獅”的困境,這種心理缺憾綿延百年,人們對黃飛鴻這一“師父”形象的崇拜正是對這種心理缺憾的治愈與彌補,所以影片中誇張虛構的情節,特效奇觀的武打,簡單對立的正邪都可以被忽略,因爲隻有這種誇張才是一劑猛藥,滿足對“弱國情結”的治愈。

及至新世紀,葉偉信版的《葉問》雖然整體故事框架走的仍然是家國情懷的路子,系列電影中甄子丹飾演的葉問跟漢奸打、跟日本人打、跟其他外國人打,是對民族精神的張揚,也是對“弱國情結”的回應。但也早有學者指出甄子丹飾演的葉問身上有陰性元素,已不再是李連傑飾演的黃飛鴻那種陽剛權威的角色特征。“葉問的身體不僅包含着高效率的格鬥技術,更展現了一種以守爲攻、以退爲進、謙遜内斂,同時摻雜着諸多陰性能量的中和姿态。”《葉問》的電影鏡頭也不再全面追求男性中心人物、英雄人物構圖,在葉問的家庭戲裏,甄子丹飾演的葉問不僅是站在熊黛林飾演的葉太太身邊而身形矮小,不顯偉岸,他還處處聽老婆的,被對手嘲笑“怕老婆”。反觀《黃飛鴻》,李連傑本身個子也不高,但電影鏡頭裏大量仰拍鏡頭、正面打光、三角構圖,使得黃飛鴻在電影中成爲名副其實的“英雄人物”,領着徒弟的黃飛鴻偉岸高大,與家國情懷完美匹配。從黃飛鴻到葉問角色塑造的這種轉變是武術功夫片創作理念的轉變,更多地呈現出一種電影審美與觀影環境的豐富變化。

《一代宗師》中由梁朝偉飾演葉問,最初這一選角備受質疑,等到電影成片放映人們才發現,在王家衛的電影裏,最重要的并非葉問身上的拳腳,而是背後的武林。可以說,王家衛幾乎完全放棄了那種傳統英雄人物式的拍攝方式,與葉偉信的《葉問》相比,王家衛的《一代宗師》并不是爲了凸顯英雄葉問,而是讓觀衆發現一個有着獨特生命價值與個人追求,且與整個民國武林共生共存的葉問。必須看到的是:這種突破家國束縛,對于個體的發現并非背棄民族曆史叙述,這種英雄形象的“弱化”也并不意味着文化的“弱化”。恰恰相反,是因爲在當今世界、觀影環境裏人們已經足夠自信與文化強大,不再需要那種“弱國情結”的治愈,才産生了更加人性化的故事與更加審美豐富的電影。

真正的現代化是對日常生活的承認,是對平民性的肯定。正如賈樟柯所言:“電影作爲一種記憶方式,書寫着各自民族的曆史。在這看似宏大的使命背後,這門藝術真正需要的還是每個作者真實而富有洞察力的個人書寫。相信和捍衛個人表達的價值自由,唯有這樣,我們的作品才能表現出必要的尊嚴與價值。”回到《一代宗師》,這正是電影裏核心台詞的“見自己,見天地,見衆生”的過程。

二、從虛構武俠到真實武林

武術電影從來不僅僅是類型電影本身,而是直接與真實的武術發展緊密相連:“鮑德維爾認爲,武術電影反映出武術本身的曆史發展……1950年代和1960年早期的武術電影,仍舊由儒家教條主導,劇情總是圍繞着一旦遭破壞就會導緻暴力和複仇的倫常紐帶,以及師徒關系。1970年代的武術電影采用更強調動作取向的功夫,也因此有李小龍現象,他主演了《精武門》《猛龍過江》《龍争虎鬥》。”從武術電影到李小龍的功夫電影,從20世紀90年代的黃飛鴻到21世紀的葉問,幾十年的發展中從最開始有黃飛鴻家人與嫡傳弟子共同演繹拍攝的個人傳奇,到徐克手裏純粹奇觀想象的電影,再到徐皓峰希望回歸的真實武林,恰恰與百年來武林從極盛到凋零,武術從勝到衰,當下又被複原的線索一緻,也與人們對武術以及武林不斷記錄、書寫、想象、追憶的過程相關聯,而這些電影背後最重要的嶺南武林,承載的早已超出武術本身,其中有“俠客情”也有“強國夢”,有“浩然氣”也有“見衆生”,是多重價值觀的綜合,也是個體經驗在共同體話語中的共鳴。

1. 想象式的武俠奇觀

在20世紀40年代,香港最初拍黃飛鴻電影時,有黃飛鴻的家人及嫡傳弟子來參與故事,因此虛構的成分主要放在了拔高人物形象的方面,以洪拳爲基礎的黃飛鴻功夫是電影的武術基調。但是到70年代的電影中,成龍飾演的年輕黃飛鴻就已經走上了戲谑、搞笑的路子,到90年代徐克拍攝的黃飛鴻,本質上已經是完全虛構的人物與故事了。清末民初,佛山南海有黃飛鴻,這一基本史實隻是爲電影提供了最初的動機與注腳,其他都已無關緊要。

統稱爲武俠片的電影類型中,近身格鬥的功夫與飛檐走壁的武俠本來就是兩派審美,前者鏡頭的審美寫實又淩厲,後者追求浪漫又潇灑,比如張藝謀的《英雄》、李安的《卧虎藏龍》就是典型浪漫派的武俠審美。90年代徐克拍攝的一系列功夫片,固然與《英雄》《卧虎藏龍》有很大區别,但徐克本人對技術的迷戀、對效果的追求仍在電影中顯露無餘。最具代表性的就是紅遍大江南北的黃飛鴻招牌動作“佛山無影腳”。這個動作搭配鏡頭、特效,是典型的功夫動作奇觀,包括《黃飛鴻之三:獅王争霸》中的南派舞獅等,也都成爲徐克電影在當時的新技術探索中的審美突破。

雖說黃飛鴻從故事到功夫都有強烈的虛構成分,但并不意味着電影的藝術價值低,事實上藝術創作中的想象與虛構并不一定是背離真實,相反可能是在脫離生活真實的基礎上走向高級的真實,比如前文所述人們内心深處的一種家國情懷、民族精神的真實,又或者哲學高度的真實。賈樟柯就曾談到,“我覺得隻有用虛構的方法,才能抵達事件内在的社會關聯和人物内在的真實動機……我采用中國文學中演繹的方法,也就是基于一個基本的事實,對事件和人物進行全面的戲劇化處理的方法,完成了這部電影的虛構”。黃飛鴻系列電影中的虛構,表面上是“武”即武術、功夫的誇張虛構,内裏其實是一種“俠之大者,爲國爲民”的精神追求,并且在審美上達到了高度的統一。

2. 再現式的武林傳奇

想象式的武俠奇觀滿足了20世紀90年代的時代氛圍,也是當時徐克在電影技術與審美上的突破與追求,而21世紀之後的功夫片又需要新的突破。葉偉信版的《葉問》找到洪金寶做武術指導,把飛檐走壁等誇張的功夫特效全部抛棄,傳統武俠中出現的輕功、點穴、刀槍不入等傳說都丢開,從這個角度上說,《葉問》是對功夫片的一次祛魅,引入近身對抗、動作紮實的格鬥術,使新一代功夫片在視覺經驗上有了新的開創與突破。

《一代宗師》雖然導演是王家衛,其個人風格很明顯,但參與編劇的徐皓峰對電影中武術的呈現以及武林的再現起到很大作用。徐皓峰曾經用近乎刻薄的語氣批評過武俠電影:“武俠電影的銀幕英雄,最有名的是霍元甲、陳真、黃飛鴻、葉問,他們在曆史上、在銀幕上都很可疑……武俠片曆史上的大多數影片的性質和現今大片一樣,不是叙事電影,是晚會。晚會沒有價值觀,隻有口号,‘中國人是東亞病夫’和‘給您拜年了’性質一樣。”徐皓峰本人整理了形意拳傳人李仲軒口述的《逝去的武林》一書,在他的個人簡介中也有一項是“民間武術整理者”。他除了參與《一代宗師》的創作,還有自己編導的《箭士柳白猿》與《師父》等作品都一再展現他對武術的個人追求,對傳統武林的眷戀。在他的作品《師父》中,講究真武術、真技術、實經驗,武術一招一式中蘊藏着做人的道理,求的是這種立于紮實土壤的高級立意。徐皓峰說過自己對武俠片的追求:“武俠片是研究世風的,所以背景反而應在太平盛世,如《東京物語》一樣,是‘居安思危’的味道。在好日子裏,一個人辦事辦不成了,因爲某一世風變異了,人物進入禮崩樂壞的危機中,最終以某種委婉的方式将要消亡的東西保留下來。雖然永遠無法回到最佳标準,但‘退而求此次’,好在沒有消亡、沒有變質,隻是稍稍走了點樣,勉強欣慰——這是我設想的武俠片的故事模式。”《一代宗師》裏的台詞“人家說,武學千年,勝負都是過眼煙雲。我們不在意一招一式,我們在意的是整個武林”。徐皓峰這種對逝去武林的追憶,與王家衛電影中一直萦繞的懷舊氛圍,一虛一實,一表一裏,使得《一代宗師》全片浸潤在“逝去的武林”的氛圍中,氤氲在消逝與懷舊的氣氛中,從影片光影、配色、略微緩慢的鏡頭、如禅宗公案般的對白都一再彰顯着這種實中有虛,如往昔再現。盡管電影中借宮二的台詞說“武學千年,煙消雲散的事兒,我們見的還少嗎……”但背後實在是深沉的追憶與懷念。

三、從“獅王争霸”到“念念不忘”

不可否認的是,電影本來就是西方産物,中國的電影從技術到理念一切都依托西方産生,大多數電影模式最終會回到西方理論中。中國人的人生觀可以在什麽類型電影中生存呢?也許就是武俠電影。武俠電影是真正的本土文化産物,本民族記憶。而武術,是中國人文化世界裏的“俠客夢”。在嶺南,在佛山這個武術之鄉,今天人們仍然能看到武術保留在生活中,它一方面有着深深的懷舊之情,在一招一式間與傳統對話,在一次次踢腿出拳中複活黃飛鴻與葉問,另一方面也展現着在地文化中對自我的堅守,對未來的期許。

1. “俠之大者”與“功夫二字”

武是手段,俠才是目的,俠之大者,爲國爲民。徐克所描繪的黃飛鴻,每一句台詞、每一個動作都是大寫的這八個字,洋人、官吏都成了臉譜式人物,隻需滿足黑白分明,正邪不兩立的故事推動;王家衛鏡頭下的葉問,身後是整個武林,大曆史命運中他們一分甘苦,一分堅守。但不管怎麽說,武俠,俠以武犯禁,武是武功、武術,有身體、動作爲實體、爲載體;俠是武德、精神。俠之大者,爲國爲民,是一種東方傳統色彩的精神文化,不管是哪一類武俠電影其中都會有俠的追求,古代的儒家文化,近代的保家衛國,當代的修身養性都可能是俠的一種變體,隻是具體内涵有诠釋的空間,呈現方式更不會整齊劃一。

如果說葉偉信的《葉問》依然繼承了徐克《黃飛鴻》裏習武強身、抵抗外辱、樹立民族英雄的套路,王家衛的《一代宗師》則是反觀自我,把中西對立的眼光重新拉回民國世界,葉問身後金樓上的“共和”牌匾宣告了新的眼前路,把慷慨激昂的民族情緒替換成了惺惺相惜的江湖情意。就連打着黃飛鴻招牌的南派舞獅到了葉問這裏也成了“舞獅搶包,争強鬥狠,有失斯文”。正如《一代宗師》中說的:“功夫,兩個字,一橫一豎。錯的,倒下;對的,站着。你說對嗎?”

《一代宗師》中的民國武林還嘗試解決近代史上南北文化對話,以及南北文化合流的問題,更是以南北對話的廣闊胸襟面對世界。電影前半段的主要情節是中華武士會的會長換屆,老會長宮羽田說:“那年,中華武士會成立。從南方來了一個人,話不多說,手中拿着一塊餅,讓我大師兄李存義掰開。我師哥李存義沒有說話,還讓他當了武士會的第一任會長。他拼的不是武功,是一句話:拳有南北,國有南北嗎?”如今輪到葉問有這個機會,他的回答是:“其實天下之大,又何止南北。勉強求全,等于固步自封。在你眼中,這塊餅是個武林。對我來講是一個世界。所謂大成若缺,有缺憾才能有進步。真管用的話,南拳又何止北傳。你說對嗎?”這段對話突破南北對立,立意明顯超出了一般武俠電影的門派之争、争強鬥狠,顯示出對于武林情懷的極高立意。

真實的武林也好,逝去的武林也罷;寫實的功夫也好,寫意的武俠也罷,奇幻與祛魅既是導演編劇的個人審美追求,也必然與時代息息相關。民國武林的傳奇,嶺南武林的生氣都爲武俠電影提供了源源不斷的血液,而武俠電影也反哺着嶺南武林的綿延長久。

2. 文化符号與審美意義

電影是綜合的藝術,影片中的人物關系、道具細節,觀衆觀影時不一定會有意識地立刻捕捉到其中的象征意義、文化意義,但是綜合在一起就自然形成一種文化氛圍,爲影片主導性的價值觀予以鋪墊與指導。

《黃飛鴻》裏,關之琳飾演的是從國外回來的十三姨,穿着洋裝說着英文,抱着相機踩着單車,她一點一滴改變着黃飛鴻對外面世界的觀念,從抗拒到接受,從抵觸到學習,伴随二人情感升溫的過程正是一場開眼看世界的調整,也是西洋文明與中國傳統相交融合的象征;而《一代宗師》裏梁朝偉飾演的葉問雖然有一位善于持家、感情穩定的妻子,故事中更吸引人的卻是那位八卦掌六十四手傳人宮二小姐,章子怡飾演的這位從北方來的武林傳人氣質高冷,内心溫婉。二人互生情愫卻有緣無分擦身而過,徒留歎息與遺憾。這種情感線索的變化,暗含着對英雄人物的塑造以及對逝去歲月的追憶。

在《黃飛鴻》系列電影裏,輪船一再出現,就環境因素來說當然因爲故事背景是佛山,靠近海邊,電影開頭結尾黃飛鴻在沙灘上、夕陽下、朝陽中帶徒弟練功的場景早已成爲影史經典,而佛山瀕海又恰是晚清時洋人強行占據與突破的地方,輪船在岸邊停泊與多次船上打鬥的場景一再将佛山的瀕海地域特征強化。當電影在情節中加上孫中山站在輪船上,甚至展開青天白日旗這樣的虛構情節時,家國情懷、國家出路,拯救危船的寓意被強行推出,觀衆們并不需要推敲其中情節是否虛構,在這樣的電影語言裏,重要的不是真實,重要的是家國情懷,這是導演與觀衆的默契。

再比如,在兩部電影中都出現的蒸汽火車。在《黃飛鴻》系列電影中那是典型的現代性象征符号,一方面是西方事物對古老中國文化的沖擊,另一方面也伴随着十三姨對黃飛鴻等人的現代知識的普及,輔助黃飛鴻等人睜眼看世界;到《一代宗師》裏,蒸汽火車無需再代表中西對立,成爲宮二随父親從北往南的交通工具。在宮二找馬三複仇時,大年三十的晚上,大雪紛飛中,蒸汽火車的蒸汽與冰冷的空氣形成鮮明對比,是環境因素也是心理感受。在這裏,火車固然也帶着溝通南北的象征意義,但是其在電影中的環境意義、審美功能的比重已大大超出了文化象征意義。

三十年前的故事裏,黃飛鴻站在佛山,牽着從西方回來的十三姨,他們從嶺南看世界,強調的是其中的中西對比,講的是挨打、被侵略、受欺負,表現的是人的铮铮鐵骨,男兒當自強;三十年後的故事裏,葉問站在佛山,交手北方來的宮二,他們從嶺南看南北,從佛山走香港,演繹的是人在亂世中的唏噓命運。經濟社會快速發展的環境裏,當年睜眼看世界、中西對抗的故事已經不再熨帖,那個曾被認爲沒落的民國世界,帶着懷舊與感傷的情緒滿足了今天人們對過往的懷念,對逝去的武林的想象。徐克電影裏寶芝林的黃飛鴻是醫者見衆生,開眼見天地,最後才真正見自己;把南拳傳向世界的葉問卻是在命運的指引下一步步走着“見自己、見天地、見衆生”的眼前路。

結 語

2019年2月,中共中央、國務院印發了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》。《綱要》指出,到2035年,大灣區“社會文明程度達到新高度,文化軟實力顯著增強,中華文化影響更加廣泛深入,多元文化進一步交流融合”。同時,《綱要》也指出:要塑造灣區人文精神。堅定文化自信,共同推進中華優秀傳統文化傳承發展,發揮粵港澳地域相近、文脈相親的優勢。大灣區文化是一個很寬泛的概念,唯有落在真正的具體文化語境與文化對象中才能切實把握,而光影中的武俠文化正是這其中一個很好的抓手。回顧香港武俠電影正是爲了這方面的探索,其中有武術文化、嶺南文化,也有家國情懷與英雄崇拜,所有這些不可或缺的共同建構着我們熟悉且感動的大灣區文化,并将繼續塑造未來的大灣區文化。在嶺南,在佛山,美食與武術不可辜負,二者相得益彰,都早已融入在地生活,糅合了地方精神。佛山武術流派紛呈,生機勃勃。被徐皓峰在電影中揶揄爲“争強鬥狠”的南派舞獅今天更是重要的非物質文化遺産,嶺南武林這份活力盎然的文化想象恰恰是光影故事的生命線。光影中,《黃飛鴻》或者《一代宗師》都是清末民國裏出自佛山的故事;光陰中,三十年電影故事主體的變化卻隐藏着一百年來的滄桑,是嶺南文化中沉甸甸的魅力,其中的嶺南武林藏着時代風貌、懷舊追憶,也彰顯着民族精神與地域文化。這裏曾經是中國開眼看世界的眼睛,這裏也是南北文化合流走向世界的腳印,從黃飛鴻到一代宗師,我們與他們,在光影中相遇,仿佛這世間冥冥之中的久别重逢。

來源:粵海風

編輯:許可

審校:牧也