植物畫大家曾孝濂

熟悉得太晚

一間朝北的屋子,窗戶向北,光源穩定,適合長期畫畫的人。房間陳設極簡單,一張工作桌,兩張單人床,一隻置物櫃,沒有沙發、電視、廚房、陽台。

正是午餐時間,曾孝濂放下畫筆,和妻子張讚英下樓,去一樓食堂吃飯。他82歲了,牙齒不行,到了打飯窗口,兩人迅速把飯菜的軟硬程度評估了一番。

「這個蠶豆耙不耙?」 「看上去還可以。」

今年春天,曾孝濂和張讚英帶著兩隻行李箱,從城中翠湖邊的老房子,搬到了昆明西郊的中科院昆明植物研究所專家樓。這里距離市中心有二十公里。選擇在這一年搬回所里,主要是為了節省時間。

三月,所里培育了二十多年的野生兜蘭,終於開花了。四月,野生菌冒頭,國內研究真菌的著名學者,同時也是曾孝濂看著長大的後輩楊祝良,又發現和命名了幾個牛肝菌新種。

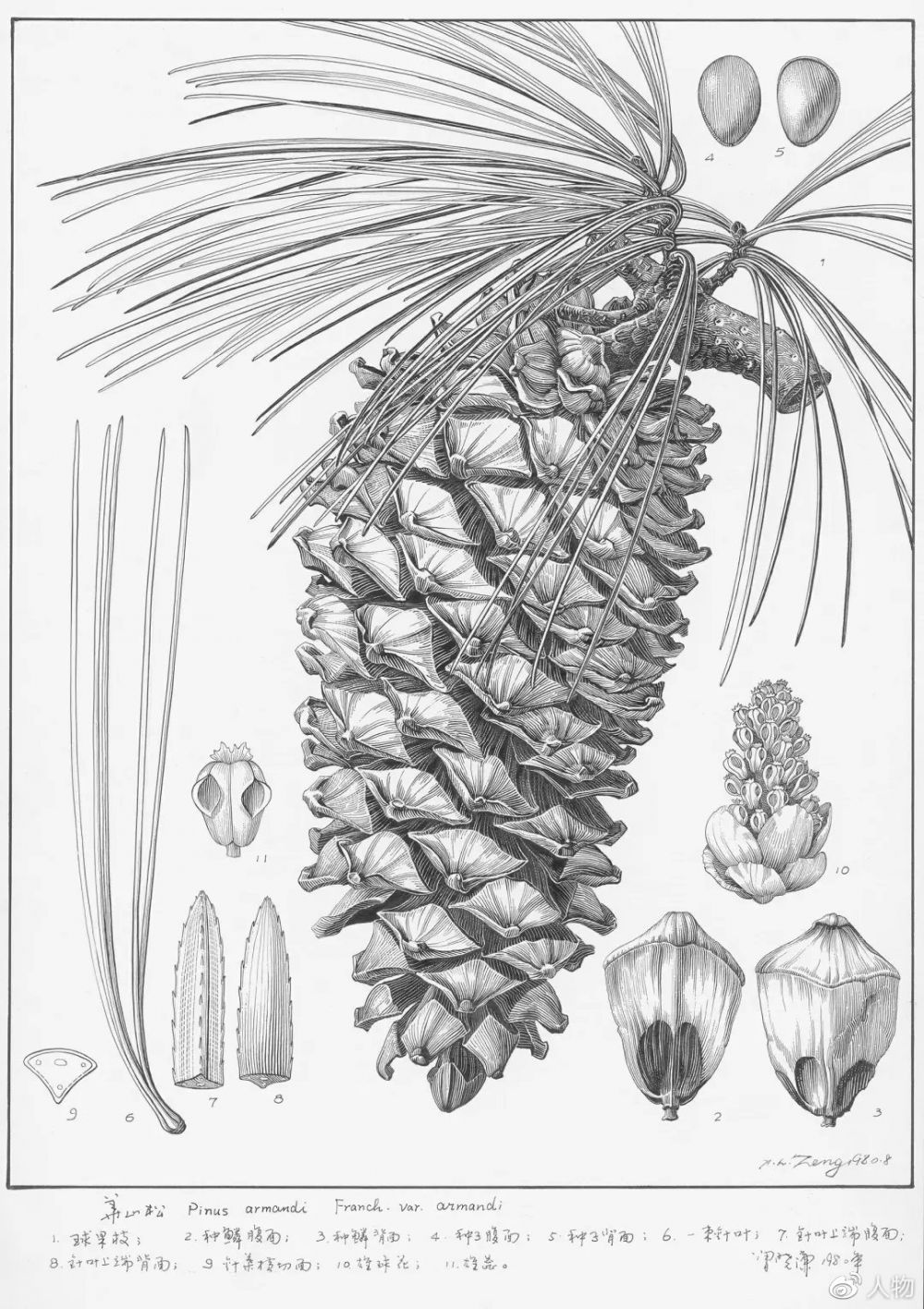

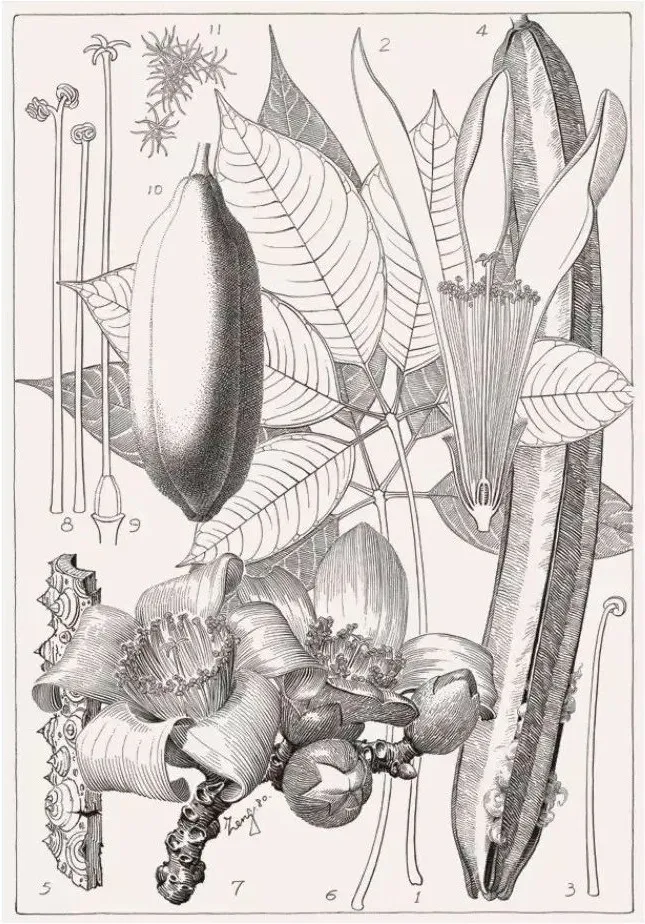

對植物學家們來說,發現新種或人工培育成功野生種,是這份工作中最值得歡呼的時刻。自18世紀林奈創立動植物命名法,19世紀達爾文開創現代生物學以來,一篇關於新種的論文,除了包含文字、數據和照片外,還必須提供一幅由畫師手繪的植物標本圖。這是科學界不可動搖的身份認定儀式。

只是當下,這個儀式遇到了不小的困難。整個中科院昆明植物所,包括國內幾乎所有相關科研機構,早就沒有了專職的植物繪圖師。焦急的學者們不約而同將電話打到已經退休了23年的植物畫師曾孝濂那里。無論如何,他們都希望老先生能幫忙完成標本圖。

在曾孝濂和同仁們的工作之前,中國山川大地的草木花朵,還從未經歷過如此細緻、莊嚴的觀察、注視和描繪

曾孝濂被稱為中國「植物畫第一人」。從上世紀50年代末至今,他與中國幾代植物科學畫從業者一起,耐心而又虔誠地為大地上的植物揮毫作像。

從20歲到82歲,曾孝濂將生命的絕大部分光陰,用來為《中國植物誌》《中國菌類誌》《雲南植物誌》《西藏植物誌》《香港植物誌》等數十部大型志書和幾代中國植物學家的研究工作繪製標本圖。

在他和同仁們的工作之前,中國山川大地上的草木花朵,還從未歷經過如此細緻、莊嚴的觀察、注視和描繪。他和他們,也因此為中國植物學、基礎國民志書的編纂和生物多樣性的保護做出了極大貢獻。

一條漫長的路從上世紀50年代延伸至2020年代,路上似乎只剩下一位獨行的老人。

兩年前,醫生在曾孝濂的肺部發現惡性腫瘤。手術後,曾孝濂意外發現雙手沒有發抖,還能繼續畫畫。在各種有限性——疾病、衰老、生命終點的必然到來、植物畫行業本身所面臨的危困境況,以及死亡暗影與創作靈光帶來的巨大張力中,他更感到一種迫切了。

自肺癌手術後,妻子張讚英發現,每當散步或者乘坐公交,曾孝濂的右手總在空氣中模擬繪畫動作。等人時,他會望著空中的樹葉發呆。她知道,那是他在抓緊一切時間,記住不同樹乾和樹葉的紋理、質感。

「他就覺得不知道什麼時候,哪一天,他就倒下起不來了,也不知道哪一天手會抖,眼睛會不行……」

曾孝濂的日常工作場景

青年和壯年時代,為還原標本背後的生命原力,他與花開的速度賽跑,與飛鳥扇動翅膀的節律賽跑,現在,他想要跑贏的還有癌細胞的增殖速度。

2021年的春天和夏天,曾孝濂日日坐在窗邊畫畫。他睡眠一向不佳。夜里,如果三點之前醒來,他就吃半顆安眠藥繼續睡。如果過了三點,他便起身工作。

緊緊攥住的時間,在畫紙上晝夜更替。妻子張讚英,多年來都是他作品的第一位觀眾。她看到了比以往更充沛的光,甚至從花葉中讀出一種「依依不捨」,「就是他自己覺得,如果不給它畫好,他就對不起它」。

在小樓之外的世界,曾孝濂全然不知自己已成為互聯網上的新晉網紅。過去十年,「讀庫」為曾孝濂出版了《雲南花鳥》和《花葉》兩本畫冊,當畫冊傳到網上,年輕的網友們驚訝地發現,原來中國也有如此傑出的博物畫家。

2017年出版的畫冊《花葉》

2017年出版的畫冊《花葉》

「花從紙上開出來了。」「這比照片更有生命力。」網友熱烈的討論和購買,讓暮年的曾孝濂和作品一起慢慢從業界溢出,大眾又重新發現了這位「植物畫第一人」。

「曾老師被大家熟悉得太晚」,作為第一位向公眾推介曾孝濂植物畫創作的出版人,「讀庫」創始人張立憲覺得,「如果曾老師能夠更早地出現在公眾面前,說一句誇張一點的話,我們生活中的美、愉悅和歡樂會更多一些」。

2017年出版的畫冊《花葉》

遙遠的老師

四月的昆明,空氣里流動著太陽烘烤花朵後的甜蜜暖香。從市中心前往昆明西郊,馬路兩邊的植物和花樹,逐漸野性無狀起來。

洋槐和紫藤的花瓣落滿步道。滇楸和泡桐的花朵,在午後陣風中墜落,砸在行人的肩頭和帽簷,咚咚作響。藤本木香和薔薇抱雜在一塊,無盡的白色粉色花朵,瀑布一般從高大的喬木和圍牆上垂下。

第一次走進這片園子,曾孝濂20歲,那是1959年的秋天,他剛高中畢業。

整個班級,只有三位同學沒有收到大學錄取通知書,他是其中之一。不是因為成績不佳。 1957年「反右運動」,父親因牽涉歷史問題被帶走。他也因此沒能進入大學。

在對未來的迷茫中,有一天,他收到一封來自中科院昆明植物所的招錄通知。信里說,他可以去植物園,以學徒身份半工半讀。上班之後,他才知道,是一項名叫《中國植物誌》的編纂工作,改變了他的人生。

1959年,中國開啟《中國植物誌》《中國菌類誌》《雲南植物誌》等多部基礎性國民志書的編纂工作,旨在「摸清家底」,為國境線內的所有山川草木建立一手、完備、準確的戶口簿和信息庫。

作為中國植物資源和生物多樣性最豐富的地區,中科院昆明植物所在這項龐大的國家任務中,承擔重要作用,急需大量為標本作圖的繪圖員。

當時的副所長蔡希陶在招聘中發現,專業美術院校的學生,都對這個看上去單調和枯燥的崗位不感興趣。後來,蔡希陶想,何不去招錄一批家庭成分不佳但成績優良,渴望一份正式工作的高中畢業生呢。

在當時的社會氛圍中,這無疑是一種冒險。但蔡希陶告訴同事:這是不拘一格找人才,將來如果有事,我擔了。

與西方大航海時代誕生的探險家、植物獵人、隨隊畫師不同,中國的植物畫師,是為完成《中國植物誌》這個國家任務而出現的。西方畫師多來自資產或學養豐厚的家庭,而中國的畫師,多是半路出家的社會零餘人。

許多偶然匯合到一處,曾孝濂在昆明西郊的園子里開始了新生活。小學時,他就喜歡畫畫。有同學安裝了一台簡易幻燈機,他負責畫了一組連環畫。初中時,他為學校畫黑板報。進入植物所後,因為繪畫特長,他被分配到繪圖組,開始專門學習植物科學畫。

第二年六月,所里派他去廣州的中科院華南植物研究所學習半年。業務處的同事幫他提前聯繫好了華南所的前輩老師。然而,在廣州苦等半月,老師才出現。對方性情桀驁,不僅沒有如約教授他繪畫技法,也不願將作品借給他臨摹學習。

曾孝濂不得不提前返回昆明。他當時負責陸生植物中較大的科類,唇形科。未能學到技法,他心里焦急。清晨,他爬到元寶山去觀察荊芥、百里香等野生唇形科,下午去圖書館翻閱前人畫作。他懇求圖書館負責開關門的同事,允許他夜晚前去加班。

幸運的是,在圖書館的資料室里,曾孝濂為自己找到了一位古老又遙遠的老師——英國皇家植物園邱園出版的刊物《柯蒂斯植物學雜誌》。這本創刊於1787年的雜誌,至今已發行230餘年,是全世界歷史最悠久的植物學雜誌,也是植物分類學和植物科學畫領域最權威的刊物。

《柯蒂斯植物學雜誌》

在一個人的深夜圖書館,曾孝濂擰開自帶的小檯燈,翻開桌上那些快200歲的古老羊皮封面。那一刻,誕生於地理大發現和帝國擴張時期的古老博物畫,與中國西南邊陲一位窘迫的20歲青年相遇了。

透過一層一層疊加的顏色和線條,他逐漸讀懂了怎樣用線條去表現植物的粗細、疏密、軟硬、明暗。在《柯蒂斯植物學雜誌》登載的所有插圖中,他最喜歡的是黑白墨線圖。

傑出的黑白墨線圖,同時擁有精確的科學性和雋永經典的美感。正如偉大的博物學家洪堡曾描述的,那是「來自科學和美學的雙重註視」。

墨線圖主要有平行線和打點兩種畫法。打點容易上手,但耗時漫長。平行線優美耐看,但需要堅固的基本功。有一年多的時間,曾孝濂白天去野外寫生,傍晚揣著水和麵包去圖書館,在廢棄的紙張上徒手畫平行長線。

《柯蒂斯植物學雜誌》

「畫平行線,心要特別靜。心一咯噔,線碰一塊兒,這張畫就廢了。」

因為家庭的原因,少年時代,壓抑和沈重的氣氛包圍著他。他習慣了孤獨。上學時最愛的是畫畫和看書。自從去廣州學習碰了釘子,他更喜歡一個人待著了,他甚至覺得,孤獨應該成為生活的常態,「只有孤獨的時候,你才是你自己」。

好在,命運將他挑選進入一個同樣孤獨和沈靜的職業。每一株標本,每一幅插圖,每一條平行線,都只能由自己完成,沒有任何人能夠分擔。在這種孤寂中,他反而獲得了從未有過的寧靜。

通過勤勉的自學,30歲後,他成為整個植物所最出色的畫師,被任命為繪圖組組長,此後一直擔任這個職務,直至退休。

他和同事的辦公室,位於植物分類室大樓內的標本館。一間長條的屋子,擺了八九張桌子,桌上擺著鑷子,放大鏡,解剖刀和顯微鏡。看上去更像一間教室或者手工作坊。

《柯蒂斯植物學雜誌》

為植物畫標本圖,寫實是第一原則,不能自由發揮。臘葉標本送來時,早已乾枯變形。曾孝濂和同事們要做的,就是依照臘葉標本,盡力恢復植株原有的姿態和風貌。他們將花朵和葉片取下,放到燒杯里煮開,再將花瓣、雄蕊、雌蕊、子房、鄂葉,逐一放到顯微鏡和放大鏡下解剖觀察。

在志書和論文中,植物學家用文字描述植物的特徵。然而文字遠沒有圖像直觀和更具物種分辨功能,因此,全世界的植物誌書都必須配上精準的手繪標本圖。

中國有3萬多種植物。要將它們逐一編檔成圖,對當時參與《中國植物誌》的312位植物學家和164位繪圖師來說,是一個幾乎看不到盡頭的浩大工程。

一位植物分類學家或一位繪圖師,往往終生只能鑽研一科或者幾科的植物。所有人都知道,這項工作,此生不一定能眼見它完成——它是一項需要幾代人去接力的國家任務。

《柯蒂斯植物學雜誌》

與花開賽跑

這項國家任務因「文革」停擺了十年。 1977年,《中國植物誌》編纂重啟。植物所又缺畫師了,曾孝濂成了那個去招考新畫師的人。

那時,19歲的少年楊建昆,在昆明一家電影院畫海報。他順利通過了曾孝濂的面試和筆試。從市中心熱鬧的電影院來到西郊荒僻的山林,他大失所望。幾個月過去,他對這份工作依舊提不起一點興趣。

一天下午,曾孝濂把他帶到圖書館。眼前是數百年前甚至千年前就繪製出的精美畫作。在植物與人類共同創造的文化遺存前,曾孝濂告訴楊建昆,為一個國家的植物誌畫圖,「這樣的事,一生也很難遇到一次」。

它的意義不僅是對個人而言。楊建昆記得,那天,老師「把它提得很高很高,就是我們做的這個事情,實際上是對地球上的人,對地球上所有的生物都有貢獻」。從那天起,他沉下心來。

那時的畫師們多用小紫規筆作墨線圖。這種小毛筆,是中國第一代植物科學畫家馮澄如先生用傳統毛筆改造而來,十分適合表現植物的線條和氣韻,但需要深厚的基本功。

所里已經退休的植物學家宣宇,當時與繪圖室毗鄰辦公。那時,他常常看到曾孝濂領著大家進行技能競賽。

「每人用一米長的尺子,在紙上畫兩條間距2毫米的平行線。接著,所有人用毛筆在兩條平行線之間徒手畫第三條線。誰畫的線平行於上下,粗細均勻,沒有斷點和凝滯,誰就是冠軍。」

宣宇記得,那時常得第一的是一位叫吳錫麟的繪圖員。曾孝濂評價他手腕穩健,氣息均勻。後來,這位畫師特別擅長畫苔蘚,那是業界公認的最難畫的物種之一。

這樣的競賽還有加強版。有時,曾孝濂會找來一疊舊報紙,讓大家在兩行文字的間距中,用小毛筆再畫出7條不能中斷的平行線。

關於平行線,楊建昆記憶最深的是,曾孝濂曾說,「平行線要挺,就像拉開的弓,你一放,它會彈回去,沒有絲毫猶豫。」那是生命力在植物身體內的通達和流暢。

在重視基本功外,曾孝濂在職業生涯中做出的最大創舉,是力主繪圖人員必須通過寫生,去還原標本背後的生命力。

中國第一代植物畫師,誕生於20世紀初。隨著近代西方植物分類學的傳入,中國植物科學畫的奠基人馮澄如在其著作《生物繪圖法》《中國植物圖譜》中,首次引進硫酸紙畫法。

硫酸紙,又叫拷貝紙或半透明臨摹紙。把它放在標本之上,原樣勾勒出植物的線條和形狀,可以實現對標本的複印式描畫,準確但死板。

在整個70和80年代,硫酸紙畫法佔據國內主要科研院所的主流。只有曾孝濂擔任繪圖組長的昆明植物所,是例外。

「如果都用硫酸紙的話,還要我們做什麼?」曾孝濂對「人」本身充滿信心,「需要我們,是因為我們能做得更好。」為了做得更好,他倡導下筆前,一定要去自然中找到相似或同一物種去觀察、寫生。

1972年,33岁的曾孝濂於昆明植物園茶花園

楊建昆回憶,曾孝濂改革的渴望和對傳統的打破,在當時引發了不少同行的抵制和批評,因為「大家基礎各不相同,很多人是做不到的」。

曾孝濂堅持發動了這場行業內的革命。在擔任中科院昆明植物所繪圖組長的33年里,他沒有申請也沒有允許同事買過一張硫酸紙。他尊重行業前輩泰斗馮澄如先生,但不贊成他的方法。

正像當時所有的國家工程一樣,植物誌的編纂進度十分嚴格。增加寫生後,完成一幅圖的時間從三天延長到一周左右。

令曾孝濂意外的是,當時植物所的領導——著名植物學家蔡希陶和吳征鎰先生,都很支持他「把植物畫活」的想法。老先生們並不催促,有時還會加入進來,和他們一起解剖標本。

在當時的昆明植物所,曾孝濂是唯一一位可以自由採摘鮮花的員工。那時,他不僅參與志書,還負責為昆明植物園繪製彩色版的《茶花圖譜》。

為了在紙上留下茶花最美的狀態,有三個月的時間,曾孝濂每天都在與花瓣打開的速度賽跑。

天剛亮,他爬起來,跑去植物所對面的花園摘下一枝茶花,插到繪圖室的瓶子裡。接著跑去食堂吃早飯,七點半回到桌前。花從枝頭摘下那刻,每一秒鐘都在緩緩展開。畫得慢了,本來向上的花瓣漸漸朝下,那麼最終紙上畫出的,就不再是他想畫的那一朵。

曾孝濂的經驗是,不能構好整幅圖再畫,必須從最靠近眼睛的那枚花瓣畫起,一瓣一瓣追趕過去,留住整朵山茶花最美麗近永恆的一刻。

一上午,不喝水,不起身,中途不休息,不上廁所,畫得時間都忘了。一個上午過去,一朵山茶的造像基本完成。而畫花的那個人,渾身發抖,熱量都消耗光了。

那時,學生楊建昆並不太能理解老師的「執拗」。 「其他人包括我自己都會覺得,花開了就讓它開吧,反正最主要的六個花瓣,我已經表現出來了就行了。可是曾老師不一樣,他追求完美,因為那個時候花半開不開是最美的,同時又能看清楚花的結構。」

同一時期,曾孝濂的同事、好友,中國真菌類研究的奠基者臧穆先生,正負責編纂《中國真菌志》和《中國食用菌志》。臧穆常將野外採集來的蘑菇標本送去繪圖。

採摘下的蘑菇和鮮花一樣,會繼續在空氣中生長代謝。那時相機和彩色膠卷都是稀有物資,繪圖員只能趁蘑菇還新鮮時快速作畫。

曾孝濂是其中畫得最多、最好也最快的那位。新同事畫一幅的時間,曾孝濂能完成三幅。他在雲南紅土地上長大,從小酷愛吃菌子。回憶為臧穆畫標本的那幾年,曾孝濂很快樂,「只要速度夠快,畫完了菌子還是新鮮的,就可以帶回家吃掉」。那實在是人間少有的樂事,但這樣的快樂,只有他能做到。

半個世紀過去,臧穆已離開人間遠行,留下一摞厚厚的滇藏山野考察筆記——《山川紀行》。他當年的學生楊祝良和王立松,也都從曾孝濂眼中的少年,變成了現在的「小老頭」。

2020年和2021年的夏天,臧穆的這兩位學生——目前國內最著名的真菌和地衣學者,分別提著一籃子野生菌和拿著幾張地衣照片,找到了曾孝濂。那是他們在過去兩年中,各自在野外發現的牛肝菌和地衣新種。

發現新種是做科研的至高快樂。他們都決心要為新種寫一篇漂漂亮亮的論文。曾孝濂是在員工食堂聽到這些好消息,他一邊吃酸奶,一邊興奮地宣布:那我也要畫一幅漂漂亮亮的圖送給你!

「作為一個工具」

一定要在蘑菇新鮮的時候畫下它,一定要跑贏花瓣打開的速度,一定要抓住那個物種最完美莊嚴的時刻。這種迫切,貫穿了曾孝濂為植物作畫的六十餘年。

《中國植物誌》的繪圖工作,無疑是其中最明亮也最辛苦的部分。在曾孝濂的帶領下,得益於雲南的生物多樣性和四季都可寫生的自然條件,整個昆明植物所繪圖組漸漸超拔於國內其他機構,被評價為「技藝高超,極富創造力」。

上世紀80年代,曾孝濂開始擔任「中國植物學會」植物畫專業委員會主任,他一直高蹈的「把植物畫活」觀念,最終給整個行業帶來了真誠和勇敢的變革。

1997年,曾孝濂退休。此後又過了七年,直至2004年,《中國植物誌》的編纂方才全部完成。從20世紀20年代開始醞釀,1959年正式啟動,四代中國植物學家和植物畫師,用80餘年的漫長歲月,完成了對中國大地上所有植物的身份識別和記檔工作。

《中國植物誌》全書80卷,126冊。其中5000多萬文字,9000餘幅插圖,記載了中國301科3408屬31142種植物的名稱、特徵、分佈、物候,是中國植物的第一部百科全書,也是目前世界上已出版植物誌中,規模最大、物種數量最豐富的一部。

1959年正式啟動、直至2004年才編纂完成的《中國植物誌》

在志書編纂的大半個世紀中,共有80多家科研機構的數千名員工參與進來。其中,共有164位植物繪圖師。是他們,用畫筆細緻描繪了3萬多種中國植物。

曾孝濂的一生幾乎與這部志書的編纂過程重疊。在為包括《中國植物誌》在內的50多部志書畫圖的職業生涯中,他一共完成了2000餘幅黑白墨線圖——這佔據了他「整個生命大概百分之八十的有效時間」。這同樣也是中國幾代植物繪圖師共同的生命狀態。

在這項巨大國家工程徹底完成的二十年後,走進昆明植物所圖書館,126冊墨綠封皮《中國植物誌》在架上的完整陳列本身,就如同一片沉靜、清涼的森林。

從書架上逐本搬下這套沉重的百科全書,大約要花費一整天的時間。仔細翻閱每冊志書的署名信息,會發現,曾孝濂參與繪製了以下科的數百近千種植物:

杜鵑花科、紫金牛科、天南星科、葫蘆科、唇形科、茄科、紫葳科、藤黃科、秋海棠科、苦木科、槭樹科、罌粟科、石蒜科、芭蕉科、禾木科……

植物誌的插圖均為黑白墨線圖。由於版權意識的局限,最早出版的幾冊《中國植物誌》,並未在每張插圖下署上繪圖師的名字。

《博物》雜誌編輯、博物畫家李聰穎,酷愛墨線圖。在她眼中,曾孝濂為《中國植物誌》所作的墨線圖,「線條特別過癮,特別帥氣,平行線排得像機器針腳打出來的一樣」。即便沒有署名,看過他作品的人,依然一眼就能從圖中讀出「曾孝濂」的名字。

「墨線圖上,最能看出誰是大師。」作為分類學家,宣宇常年和植物待在一起。但他承認,「我們研究植物的,恐怕都沒有他觀察得那麼細」。在線圖裡,他感受到曾孝濂對眼前的對象物,「充滿尊敬,虔誠,甚至敬畏,就像對待人類自己一樣,來畫面前的植物」。

曾孝濂為《中國植物誌》所作的墨綫图

在曾孝濂退休後,學生楊建昆接替他擔任了繪圖組長。回想幾代繪圖師都將人生最蔥蘢的年華用來為植物造像,楊建昆覺得這項工作最有況味的地方在於:

「對於自然,植物科學畫是以一種謙虛、安靜的態度來細察的。它對所有的植物一視同仁,不論野草還是玫瑰、牡丹,它們在《中國植物誌》里的待遇都是相同的……」

然而這種「平等」,並未發生在這些植物畫師身上。隨著《中國植物誌》《雲南植物誌》等大型志書在20世紀初陸續完成並出版,國內所有科研機構都撤銷和解散了繪圖組。

以昆明植物所為例,繪圖組撤銷後,僅保留一個編制,其他人員或分流去圖書館,或離開植物所自謀出路。在全國范圍內,植物畫師的數量從巔峰時期的200多人,銳減到不足10人。這個行業瞬間從鼎盛走向末路。

事實上,在劇變到來之前,畫師們早已習慣了邊緣的生存狀態。一位昆明植物所的員工回憶,畫師當時的地位很低,「跟鍋爐工差不多」。在植物研究領域,科學家覺得他們是輔助,畫工程圖的;在專業美術領域,藝術家們覺得他們沒有自我,像複印機一樣死板。 「總之,兩邊都是輕視,都是邊緣。」

北京大學哲學系教授、國內博物學教育最持久的推廣者劉華傑,曾在翻閱多部志書後發現,許多志書的插圖根本沒有署名,中國植物科學畫創作者的勞動並沒有得到完全尊重。

為更深入了解植物畫和博物學的歷史,我向劉華傑教授發去採訪提綱。他回复的文檔,文字沉穩,唯有在談到繪圖員的命運時,他的語氣變得激烈起來:

「這一點我必須明確指出來。現代科學卸磨殺驢,用過畫家之後,全然不尊重他們……近現代科學家在編寫植物誌、動物誌、昆蟲誌時想到了這些畫家,過後根本不在乎他們,甚至取消了相關的崗位設定。現在發表新種時偶然還想到,其他時候全然忘記了他們……」

曾孝濂參與繪圖的部分《中國植物誌》

2009年,《中國植物誌》獲得國家自然科學獎一等獎,此前一等獎已連續空缺兩年。然而,在10位獲獎人當中,沒有一位植物繪圖師的代表。

每談到這個話題,曾孝濂總忍不住發火:「怎麼能那麼大一個工程,有的人從開始做到死,然後你們就把這部分人純粹作為一個工具?」

他們留下的原稿也正遭受類似的命運。 2010年和2014年,北京多個拍賣會上,相繼出現了植物畫原稿拍品。最終,每幅原作以平均100元到500元左右的價格落錘成交。在這些莫名流出又被廉價出售的作品中,就有曾孝濂當年為植物誌所做的插圖原稿。

不只一位採訪對象,在談到這些被粗暴對待、廉價拍出的植物畫原作時,感到痛心和憤怒。也有人告訴曾孝濂,當年大部分原稿,在出版單位的一次搬家過程中毀壞了。曾孝濂的一生,經歷過許多建設和破壞。 2018年,他和126冊《中國植物誌》一起出現在央視《朗讀者》節目中。

站在舞台中央,曾孝濂說:「很多畫師為《中國植物誌》畫了一輩子,今天,我代表的是這個默默無聞的群體。」

不給就是不給

曾孝濂很快打破了這種沉默。退休後,在一次與美術家協會的畫家們開會時,他不客氣地告訴對方:我為你們感到惋惜。

「為什麼?《植物誌》《動物誌》是國家的志書,在歐美國家那都是很好的畫家來畫……如果當時的美術家們有一種理念,責無旁貸地參與進來,那麼我們攜起手來,一定會做得更好,你們錯失了一個歷史機遇。」

在整個職業共同體無可避免地走向末路時,曾孝濂發出一些刺耳的聲音。他並不像人們表面看到的那樣,一個溫馴的老好人。

年輕時,組裡有人拖稿或者浪費紙張,他會發火。退休後,活動結束吃飯,在座的畫家們互相打聽,「你潤筆多少,我潤筆多少,噢,你一平尺五萬,他一平尺十萬」,要不就是問「你哪個派的?你跟誰師承?」曾孝濂覺得厭煩,統統回答,「我就是個畫標本的」。

昆明植物所原來有一位領導,「幾十年里,說話滴水不漏,把自己包裹得特別嚴實」。曾孝濂不喜歡這種言行不一,「看上去一點毛病都沒有」的人。

過去半個世紀里,所里凡有同事結婚或出國,他都會主動送去一幅作品。唯有這位老領導,跟他要了三次畫,曾孝濂都沒有回應,「我不給就是不給」。

剛參加工作那年,他去廣州學習受挫。很多年後,他與那位前輩在一次會議中遇見。期間合影留念,前輩站在第一排中央,隔著人群幾次揮手叫曾孝濂過去,「意思是師生之誼,站在一起」。曾孝濂沒理他,一個人站在了後排最左邊。

1983年,全國植物畫師交流代表大會

他有堅固的自我原則,但也並非慳吝刻薄。壯年時期,他曾有兩次機會調動去雲南畫院和中央工藝美院。對一直備受歧視的植物畫師而言,這是寶貴的轉型機會。

忘年交好友王立松知道,曾孝濂那時是動心的,但想到自己是繪圖組組長,如果他走了,會極大影響志書的進度,最終沒有去。

除了早年間,因經濟拮据向海外賣過一批畫,20多年來,曾孝濂再未出售過一張畫作。他和家人決定,將所有作品捐贈給浙江省自然博物館,以便後人觀覽、學習和超越。

只是在2000年後的十幾年里,曾孝濂都沒能在這個領域再見到年輕人。直到2017年,第19屆國際植物學大會在深圳舉辦期間,曾孝濂的畫展收到熱烈反響。他意識到,植物畫或許並未真正走到絕境。

在「自在博物書店」創始人宋寶茹等朋友的協助下,曾孝濂在北京無償為來自全國各地的20餘位博物畫愛好者上了三天課。這些年輕人後來都成為了他的學生。

余天一是其中之一。他從高中起跟隨曾孝濂學畫。前年秋天,他從英國邱園研究生畢業。大半個世紀前,正是邱園的《柯蒂斯植物學雜誌》將曾孝濂帶進植物科學畫的世界。現在,余天一成了這本雜誌的供稿畫師之一。

學者劉華傑認為,相比曾孝濂「世界一流且具有中國特色」的博物繪畫技藝,他在培養後輩、接續絕學方面的貢獻,「目前可能是被低估的」。劉華傑相信,「歷史也會記住這一點。」

曾孝濂暫時還顧不上歷史。這幾年,剛和年輕人們一起將瀕臨滅絕的行業拽上岸來,他們又迎面撞上了另一重危機——數碼照相和高清攝影的發展,讓植物科學畫不日將被攝影徹底取代的聲音,成為業界最大的恐慌。

1997年退休時,曾孝濂已經開始面對這個有關「終結」的話題。那時,植物誌進入收尾階段,新組長楊建昆想改行去做攝影。曾孝濂強烈反對,理由是,「攝影人人都能做,植物畫不是」。

楊建昆聽了老師的話,一直畫到今天。他以老師早年畫過的木棉花為例,植物畫可以同時呈現枝幹、花葉、花苞、花冠、雌蕊、雄蕊、子房,以及棉團炸開時的果實,這是攝影做不到的。

曾孝濂繪製的木棉

劉華傑也贊同這種看法,「只有植物科學畫可以打破時空和宏觀微觀的束縛,將植物每個器官和每個生長周期,準確、錯落地佈局在紙上,這是ps或者全息照相也無法達到的效果。」

2020年冬天,曾孝濂完成了王立松拜託他作的地衣新種圖。圖上,地衣生長的半透明岩石,肌理清晰可辨,這是虛化背景的大光圈做不到的。

王立松將這兩幅全中國僅有的地衣標本圖裱起,掛在辦公室的牆上。看到他發在社交網絡上的圖片,很多國外同行問他:這是誰畫的?能不能請他也幫我畫一幅?

「不可能,他下面沒有人了」。王立松覺得,即使是曾孝濂的學生,短期內也無人能達到他的技藝和化境。

曾孝濂將許多原稿和畫冊,存放在王立松家。王立松知道,這位老朋友畫過全世界只剩下5棵的百山祖冷杉,這種植物在世界上已經生存了兩億多年;畫過被稱為植物活化石的珙桐,這種植物是6000萬年前新生代第三紀的孑遺;畫過雨林中最古老的華蓋木,這種植物起源於1.4億年前,比大熊貓還要珍貴和極危。

「畫了這麼多種珍稀植物,其實他自己也是瀕危物種啊。」坐在地衣新種圖下,王立松感慨。

雲南有一種珍稀的高大喬木,美麗桐。它的科屬問題一直存在爭議。 2019年末,中國幾位植物學家發表文章,主張美麗桐獨立成科,得到國內外學界的認同。

文章發表時,還沒來得及配標本圖,只附上了電子顯微鏡下的分子生物學照片。 2020年5月,昆明植物所從邊境地區采回美麗桐的枝葉和花果。

標本送到曾孝濂家時,離開樹幹三天的花枝,已全無精神。曾孝濂用兩天多的時間,將疲憊的美麗桐復活到了畫紙上。

「讀庫」編輯楊運洋在看完實物和畫後感慨,「不是要讓大家看曾老師畫得有多美,而是想回答一個問題:在影像如此發達的時代,以寫實為根本的生物科學畫還有沒有存在的價值?」

美麗桐復原畫

自然的宗教

這個關於存在的疑問,更深處指向人與創造,人與博物學,人與自然以及造化之間的根本關係。

18世紀偉大的博物學家和科學家洪堡,在《去往新大陸赤道地區的旅行》和《宇宙》中曾寫道,對自然「科學和美學的凝視」,是理解宇宙的必經之途,之後也必將成為一種「自然的宗教」。

更遙遠的公元前6世紀,孔子在評價《詩經》時說,「多識於鳥獸草木之名」。 《詩經》記錄了113種草,75種木,39種鳥,67種獸,29種蟲,20種魚。曾孝濂認為,這是中國最早的博物學。

著名史學家錢穆也曾對「多識於鳥獸草木之名」進行闡釋。在《論語新解》中,他認為,「若大言之,則俯仰之間,萬物一體,鳶飛魚躍,道無不在……」

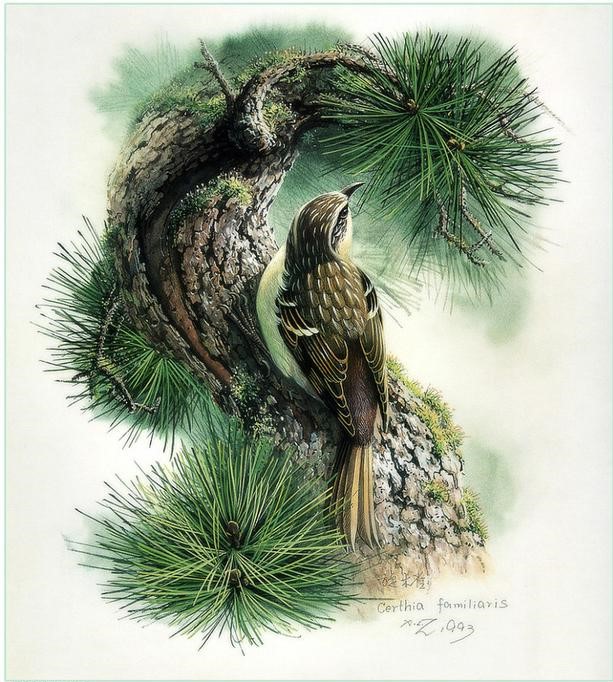

在與植物為伴的一生里,曾孝濂曾無數次體會到這種「道無不在」。 60歲那年,國家郵政局請他創作一套高山花卉郵票。曾孝濂和楊建昆等幾位好友,一起開車前往滇西北的雪山尋花寫生。

6月,是高山花卉一年中最恣肆的盛宴。一路上,他們在草甸中看到無盡的龍膽和報春,待用盡胸腔最後的氣力爬到海拔4500米以上的流石灘時,終於找到了此行的終極目標,數百年來令所有探險家和植物愛好者迷狂的生物——綠絨蒿。

「造物者造出一朵花。它的花瓣那麼薄,像最薄的綢緞在陽光下微微顫動,在低溫缺氧、行動遲緩的高原,所有一切整個壓抑收縮的狀態下,它竟然如此張力四射,那分明是一個幽靈……」

在隨身攜帶的筆記本上,曾孝濂這樣描述他和綠絨蒿的第一次面對。有一刻,他甚至聽到它在跟他說話,「當然可能是風,但是它真的在向我呼喚,你看我,你看我啊」。

曾孝濂繪製的綠絨蒿

曾孝濂繪製的綠絨蒿

他趴在流石灘上看了一個小時。山風吹走帽子,他不願跑開去撿。下山時,頭頂脫了兩層皮,曬成咖啡色,那幾天大家都叫他「戈爾巴喬夫」。

他們都不捨得離開。 「自然,太偉大了」。曾孝濂覺得沒有人會不為之所動,「要是不為所動,那我認為,他的靈魂一定有問題」。

正是基於這樣的物我互動和「主客交融的心靈體驗過程」,曾孝濂認為,植物繪畫乃至博物學永遠不會被技術和攝影取代。

他最愛蘇軾對此所作的描繪:惟江上之清風,與山間之明月,耳得之而為聲,目遇之而成色,取之無禁,用之不竭,是造物者之無盡藏也……

幾乎每一位採訪對像都向我描述了類似的時刻——在某一刻,作為個體,Ta感受到人與造化、人與自然無盡藏之間深刻的召喚和連結。

余天一北京的家里,有一片大都市中罕見的蓬勃花園。那是他從中學起,一點一點為自己建造的植物樂園。每個假期他都會出去看花。今年夏天,他追著花期,一路去了雲南、新疆和西藏。

很多時候,這位植物分類學碩士和植物畫師依舊會感慨大自然的神奇。植物花朵的顏色,本質上與生存環境和傳粉者有關。人類並不是它的傳粉者,但人類卻是哺乳動物中少數幾種擁有紅色、橙色視覺的靈長類,所以人類才能將紅、綠兩色分開,進而可以欣賞紅色和橙色的花朵。

余天一感嘆,人類是多麼幸運,「正是這個生物進化史上的巧合和意外,讓我們人類能夠感受到花的美。」

在相隔2600公里的昆明,地衣學者王立松的庭院,也種滿了各種花樹。每年夏天,王立松帶著學生去青藏高原和橫斷山區科考。很多時候,學生不能理解他在野外時的一些奇異表現。

一次爬山途中,王立松從海拔5000米的高度突然加速。一種綜合的直覺告訴他,山頂的岩石上一定存在一種他找了40年也沒找到的地衣。爬到中途,兩個學生坐地上崩潰了:老師你是機器嗎?

神奇的是,他們真的在山頂找到了那種地衣。

植物所的青年學者張全星,是雲南本地人。平日,他愛開玩笑並從不寫詩。但奇怪的是,每到熱帶雨林,他就會寫詩。 「真的,控制不住啊,到紅河金平的時候寫了,到西雙版納又寫了,那種內心的衝動啊,你沒有辦法克制,只能通過一種形式表現出來,我畫畫又不行,只能是寫詩了。」 這種不由自主的狂喜,植物學家宣宇也體會過許多次:在大火燒遍的山林,某場雨後,先鋒植物從黢黑的草木灰燼裡竄出;當幸運地能夠在7月,仰面躺在高山草甸的花海之中,天空雲彩飄動,旁邊是一隻鷹,那時整個人會飄起來,不斷地往上飄,眼睛漸漸可以看到宇宙越來越深,越來越深的地方……

這種不由自主的狂喜,植物學家宣宇也體會過許多次:在大火燒遍的山林,某場雨後,先鋒植物從黢黑的草木灰燼裡竄出;當幸運地能夠在7月,仰面躺在高山草甸的花海之中,天空雲彩飄動,旁邊是一隻鷹,那時整個人會飄起來,不斷地往上飄,眼睛漸漸可以看到宇宙越來越深,越來越深的地方……

那一刻,宣宇覺得作為一個人,能夠在這個星球上看到這麼多美麗的造物,「實在很榮幸」。作為植物學家,他體會到一種深刻的連結,「你跟植物是共生的朋友,是親人,是由於它的存在,才有了你的存在」。

這樣的頓悟不只發生在植物學家身上。在轉行學畫畫前,李聰穎過著一種和現在截然不同的生活。大學里,她研究化學。畢業後,很快結婚生子。在河北一家博物館,她順利從講解員一直做到副館長。

生活和工作順著主流航道快速向前,但她總覺得迷茫。 「有時候也哭,想知道我的人生到底要干啥,生活看上去挺好的,但好像不是我想要的。」

2014年,很久不看書的李聰穎,看完了學者劉華傑的著作《博物人生》。那一年,她36歲,突然感到有一束光向她照過來,「那個召喚感強烈到,就覺得不那麼做,你就會後悔,會死,死之前都不瞑目的那種感覺。」

她模糊地預感到,生活河流之上的浮冰融化了。博物學喚醒了她。她想起童年,河南老家的春天,村莊瀰漫泡桐花的甜香,楊樹葉在風中嘩啦啦響。從那時起,她開始自學博物畫,每天觀察記錄身邊的植物。幾年後,她去《博物》雜誌做了編輯和職業插畫師。

劉華傑太熟悉這樣的故事了。幾乎同樣的干涸感受和覺醒時刻,也發生在他的生命中。他從小在東北長白山的林區長大。哪一片林子何時出產哪一種蘑菇,小小的他比大人清楚。

後來,他考上北京大學。城市和學院生活讓他逐漸與自然遠離,甚至隔膜。直到博士畢業後的一天,童年記憶突然被喚醒。他從鋼筋水泥和抽象理論構築的世界,果斷拔腿離開。

此後,他從抽象哲學轉向博物學研究和推廣。不上課的日子,他徜徉在自然中,為身邊和遙遠的植物寫下《燕園草木補:識花認草手冊》《崇禮野花》《天涯芳草》《勐海植物記》《檀島花事》。甚至每年招收碩士和博士時,他都有一個明確的要求:首先要真的喜愛大自然。

在劉華傑看來,自然對人的召喚近似於某種宗教信仰。在自然中,人感到自己完整了。因此古老的博物學是「使人成為人」的全人教育的一部分。

而與博物學相關的植物科學畫,必然也是自然這座「無宗教人士的教堂」里永遠的組成部分。而這,或許也是誕生於集體工程時代的中國植物畫,從國家任務完成後的寥落末路,走向更廣闊自由道路的開始。

決定性時刻

眼前的叢林彷彿不屬於人間。

鑽行在層疊遮覆的枝葉下,陽光是最早消失的。人折仰脖頸所能看到的最高點,是望天樹灑開的巨大樹冠。哪里有一束陽光僥倖穿過密林,哪里就有一種植物急著去接住它。為了截獲陽光,葉片有時會長到兩米。

接著消失的是尺度。望天樹足有二十層樓高。在它之下,龍腦香,四樹木,羅望子,大榕樹,一層一層一層佔領餘下的空間。人一時間像被施了魔法,變成了小人國里的小人。

目之所及全是生命慾望的狂野幻化和無盡綠。為適應高溫多雨,菩提樹進化出了細長的滴水葉尖。同樣機靈的硬葉兜蘭設計一條陷阱——當昆蟲鑽入花朵,唯有順著規定路線爬出才能活命,而當它鑽出時,背部一定會沾到雄蕊的花粉。

這里同時是野生動物的王國。午後,亞洲象龐大的身軀如遠古壁畫一般,緩緩在密林中移過。倘若在林間露宿,篝火會把附近的馬鹿、野豬、金錢豹吸引過來。若是樹冠晃動,枝葉沙沙作響,就是猴子來了。

上世紀六十年代的最後幾年,猴子們或許已經習慣樹下坐著畫畫的那位年輕人。

1967年,為完成代號「523」的特別國家任務,28歲的曾孝濂作為隨隊植物畫師,與近千人一起進入西雙版納的原始森林。他們要在熱帶雨林中尋找一種能夠治療瘧疾的新藥,完成一本可食用和藥用植物的詳細圖譜。

雨林空氣濕熱,每畫完一部分,曾孝濂都要停下來,等顏料變乾。樹上的猴群見他靜坐不動,膽大的幾隻常來搞怪。葉片和果實落下,他無法工作,只好撿起幾塊石子回敬過去。

他的四周,彷彿一座移動的諾亞方舟:旱螞蟥能感知體溫,悄悄從衣領、袖口鑽入;穿山甲挖洞,尾巴靈活地往身後送土;竹葉青懸在樹枝,有比春日新綠更妍亮的綠;白頰長臂猿在高空騰躍,驚險優美勝過人間的雜技演員……在太初世界般混沌的自然王國里,一切都新鮮,壯美,狂野。每一天,曾孝濂都覺得自己處在「高度的興奮和亢奮中」。

曾孝濂早年在雨林中寫生

在雨林之外,「文革」已進行兩年,在這場運動里,每個人被重新劃分屬性和階層。青年曾孝濂成為「有問題的人」之一。來版納前,曾孝濂和好朋友私下議論的話,很快就被造反派知道了。他從此不敢與人同住一間房。在版納,他寧願一個人住最差的柴房地舖。他怕自己睡夢中的話,給家庭和個人帶來更大的災殃。

那時,他和張讚英剛結婚不久。半個世紀後,回望走到一起的最大因由,張讚英覺得,那是動盪不安的年代,兩個孤獨無依的年輕人決定依靠彼此。

婚後,曾孝濂每隔數月往返於雨林和人間。他明確地感知到,自己身上正並存著和體驗著兩個完全不同的世界。

其中一個世界,危險、動盪、荒謬,死亡投下長長的暗影。懷孕時,張讚英被幾個學生狠踹了腹部,差點跳湖輕生。在暗影之下,沒人知道明天會是怎樣。他和她因此不敢再生養第二個孩子。

另一個世界,處處是生命本身的狂野和偉麗。一個人在雨林里畫畫時,曾孝濂常常走神,有時候會聽到花在和他講話。那時沒有相機,也沒有手機,他怕自己會忘掉這夢境般的奇遇,只能用眼睛和畫筆去拼命記住一切。

在一次次的出神和忘我中,他漸漸感到人的渺小和狂妄。比起自然比例尺上早就出現的藻類,蕨類,苔蘚,地衣,裸子植物,被子植物——人的歷史才有多長?

熱帶雨林的五年,徹底改變了曾孝濂的一生。在貧瘠的緊張的壓抑的危險的時代,年輕的植物畫師,偶然闖入一個豐富自由舒展的充滿生命原力的奇幻世界。

當置身於龐大生命之網中並與之共振時,他發現,「世俗間的煩惱與糾葛,甚至『文化大革命』中的人人自危都成了過眼煙雲。能不能做到物我兩忘?真的可以。在雨林里,『文革』的事忘得一干二淨……全身心都自由了。」

一切都要回到那個決定性時刻。當一個「人」在雨林中感受到造化對他的「召喚」時,他「新生」了。從離開雨林的第一天起,植物、自然、無盡藏,像一隻大手托起了他未來的生命。

此後的60年,曾孝濂從空間上遠離了壯年時期的奇幻夢境,但他在餘生用畫筆又無數次回到那裡。這是他在熱帶雨林那座「諾亞方舟」中被救贖後,為自己尋找到的畢生志業。

晚期風格

「重返」雨林,不能再耽擱了。為集體和行業工作了半個世紀後,曾孝濂終於在晚年進入了「完全為自己服務」的階段。他最想完成的心願還有兩個。一是畫《詩經》中的植物,二是重返版納,完成一百幅有關雨林的生態繪畫。

就在他要重返雨林寫生時,2019年秋天,曾孝濂在體檢中查出肺部惡性腫瘤。腫瘤已經長到3厘米。鑒於他已80歲,幾家醫院的醫生,都不建議他接受開胸腫瘤切除手術。

醫生推薦保守治療。曾孝濂擔心放化療後,手腳不聽使喚,那麼他就再也不能畫畫了。他打算放棄所有治療。在妻子張讚英的多方問詢和朋友王立松的奔走幫忙下,他們最終在北京找到一位能做手術的專家。

在去北京手術前的一周,他們的老朋友,昆明所92歲的植物學家李恆,突然出現在了曾孝濂家門口。所有人都以為她是來探病的,誰知她是來催稿的。

數月前,李恆打算寫一篇關於重樓屬植物的文章投給《自然》雜誌。她約曾孝濂幫她畫一幅滇重樓的標本,這種植物是雲南白藥的主要有效成分。

某一日,李恆在院子里聽說了曾孝濂重病的消息。她打電話給張全星,令他馬上開車過來,送她去翠湖邊的曾孝濂家。一進門,她就拿出筆記本電腦翻找資料,「直接沒有慰問的,兩個人就開始聊起來這圖要怎麼怎麼畫」。

張全星在一旁驚呆了。手術前景並不樂觀,在這種情境下,「老太太一句問候沒有,直到後面提到截稿日期,她才提到手術的事」。

另一邊,「老頭也是興奮得很,所里還沒人在《自然》上發過文章,他在那兒拍胸脯保證說,手術不一定成功,能不能活著回來也不清楚,所以一定要在去北京前給你畫完!」

張全星覺得這兩個人都「太怪太不正常」。普通人如果查出重病,自己把自己都嚇死了,有幾個還有心情討論工作?曾孝濂一點不覺奇怪。這就是他認識了六十年的朋友李恆。

年輕時,兩人經常因為工作或者觀點不同而「打仗」。她是那個時代少有的強人和「亡命徒」。

她本是俄語翻譯出身,隨丈夫調動到昆明植物所後,在中年時轉行進入植物分類學領域。用20年的時間,成為天南星科植物的一流專家,出版專著《重樓屬植物》。

1990年,61歲的李恆帶著團隊進入高黎貢山的獨龍江,用近一年的時間,完成了中國對獨龍江的首次越冬科考。科考成果《獨龍江生物多樣性本底調查》獲得中科院自然科學一等獎。

獨龍江每半年大雪封山。在她帶隊進入前,那里與世隔絕,是雲南最後的秘境。進山前,李恆寫下一封遺書。在山中騎馬時,她摔斷三根肋骨,所里要派直升機去接她,她拒絕了。之後,丈夫住院病危,女兒即將去美國留學,問媽媽是否能回家再見一面。李恆回信,如果要等我,就等不到了。

進入70歲後,她組織多國專家20多次進入高黎貢山,完成《高黎貢山植物資源與區系地理》專著,被業界和民間尊為「獨龍江女俠」「高黎貢山女神」。

在曾孝濂眼中,李恆是中國人中少有的那類人。動蕩的歷史改變了很多人,但在李恆和臧穆這兩位老朋友身上,曾孝濂看不到「謹言慎行的光滑外殼」。

「她一生想干嘛就干嘛,有時以自我為中心,脾氣不好,她不喜歡的人太多了,但她是個很真實的人,直來直去,坦誠相見,值得做朋友。」

出發去北京兩天前,曾孝濂完成了李恆安排的任務。當日他就用快遞把畫給老朋友送了過去。

曾孝濂手術前為李恆畫的滇重樓

兩天后,醫生切除了曾孝濂三葉左肺中的第二葉。手術後醒來,曾孝濂做的第一件事是,拿起桌上的一根筷子在輸液管上移動,看到自己的手「想碰哪兒就能碰哪兒」,他滿意極了。

只是在出院後的第一次復查中,醫生髮現他剩下的兩片左肺,一葉已經停止工作,另一葉上又長出大約一厘米的腫瘤。右肺因負擔過重,產生了呼吸困難和肺不張的症狀。

現在,即使在平地上散步,曾孝濂的胸腔也起伏得厲害。他由此明確知道,自己已經進入倒計時。此時,所有束縛反而都消失了。

他全身心地沉入餘下的生命和創造里。病後的兩年,曾孝濂陸續完成了一百多幅新畫。張全星有時會在微博上和網友分享去老頭家中看畫的視頻。

一幅剛畫好不久的紫薇,從畫袋里緩緩抽出,花葉如在風中顫動。有人在微博下留言:不知道為什麼,看到這幅畫想落淚。

張讚英發現,這兩年,丈夫開始畫一些尋常植物。昆明小區菜地里的南瓜、豆角,北京護城河邊最常見的猥實、紫薇。出院後,他在院子里看到一株雞冠花。這株雞冠花成為他病後完成的第一幅畫,出現在9月底開幕的曾孝濂新作展上。

現在的曾孝濂認為自己進入了「亂來」和「亂整」的階段。他用刀畫南瓜藤上的刺毛,用橡皮擦出兜蘭花瓣的高光,用投影儀和畫圖軟件來打草圖。

幾個月前的一天,路過玉雕店,他想,或許工匠們使用的電動雕刻器也可用來畫畫。之後的兩個月,他買來一百多種紙張和幾十種型號的鑽頭做實驗,最終發現工匠們用棄的鑽頭是最適合用來作畫的。

鑽頭通電,在紙上輕輕一蹭,就是一條白色的葉脈或者紫薇花的一條雄蕊。過去,這些部分都要靠提前留白或最後用白顏料去畫。新工具為曾孝濂省下了一半時間。他又買了幾把雕刻器,打算送給學生們。

在王立松看來,除了仍然在精進的技藝,這兩年,「他畫的植物還多了一種崇高感」。他想起文藝復興時期,在教堂里為神而作畫的畫家們。同樣的虔誠和莊嚴也存在於曾孝濂的畫中,「他就像是中國的『植物畫拉斐爾』」。

現在,曾孝濂每天大概工作8到12小時,最多時可以畫15個小時。 《中國國家地理》圖書編輯、畫家翁哲和余天一嚐試過這樣的強度,畫到第8個小時,已經滿身是汗,只想癱倒在床上。

許多人在看到曾孝濂這兩年的新畫時,都發出「哇塞和不可思議」的讚嘆。翁哲只覺得「特別心疼」。

面對這些具有濃烈「晚期風格」的作品,翁哲受觸動的不是高超的技法,也不是出眾的審美,而是「創作者對生活和生命熱烈、純粹的愛,並且因為身體的原因,這種熱愛顯得更迫切了」。

翁哲擅長畫動物。每當畫到一些小地方,比如鳥獸的瞳孔或者多層的羽毛時,畫家需要屏住呼吸,調整心跳的頻率。他難以想像,只剩右肺超負荷工作的曾孝濂,是在以怎樣的生命狀態在創作。

他明白作畫的人為此付出的代價是什麼。 「說得不好聽一些,他真的不知道下一步老天爺怎麼安排,所以他拼命在和時間賽跑,是給自己一個交代,也是給後人留下更多的東西。」

單純與成全

這個秋天,「COP15」,即聯合國生物多樣性公約第十五次締約方大會在昆明舉行。大會期間,應昆明當代美術館的邀請,曾孝濂舉辦了名為「一花一葉一世界」的曾孝濂新作展,以展現雲南作為生物多樣性熱點區域的特質以及當代中國植物科學畫的樣貌。

在為畫展準備的序言中,館長兼策展人聶榮慶這樣寫道:「曾孝濂先生一輩子做了一件事,畫花畫鳥,一輩子住在昆明,工作和生活,做一個平凡的昆明人,從容地活在了自己的世界……六十年如一日,安安靜靜畫著一片片花瓣,一根根羽毛。」

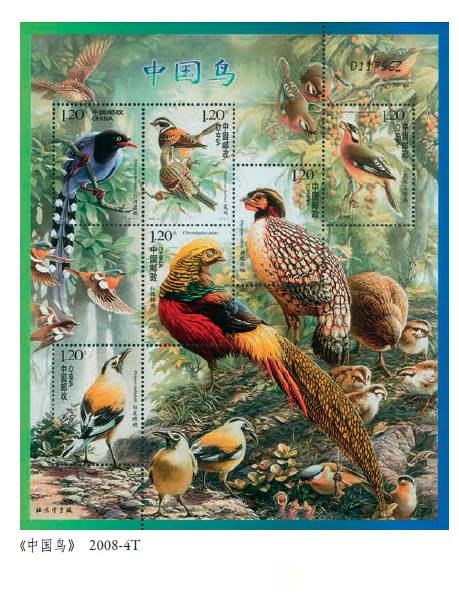

曾孝濂設計的《杉樹》郵票

曾孝濂覺得自己大體是一個幸運的人。能夠在生命中敏銳識別出自己的興趣和使命,並用一生的時間,專注、單純地燃燒自己、成為自己——不論過去還是現在,都是少有人能走的路。

從這一點上來說,曾孝濂覺得自己和李恆很像,他們都幸運地找到了度過一生的方式,都是「癡人」。只是在這罕有的「單純」和「痴迷」背後,是他人的成全和付出才讓他們得以擁有這樣的生命質地。

作為昆明植物所最著名的「狠人」,今年92歲的李恆,依舊每天都去辦公室上班。

張讚英十分羨慕這位老朋友,羨慕她可以按照自己的心意,度過高飽和度的一生。作為曾經隨丈夫南下的家庭婦女,李恆在逼仄有限的生存和工作裂縫中,找到並牢牢攥住了可以為之燃燒一生的志業。過去,像她這樣能夠從傳統家庭性別分工中突圍而出的女性實在太少。

張讚英也為自己突圍過一次。那是上世紀70年代中期,她和曾孝濂的兒子已經7歲。她為自己爭取到一個去北京林業大學上大學的機會。她告訴曾孝濂,「我一定要去的」。

脫產學習四年後,學校遺傳育種專業的老師希望她留校繼續做科研。在家庭、異地、單位、妻子、母親、事業、興趣的角力和拉扯中,張讚英極為痛苦。最終她選擇收束自己,回到了昆明。

此後的幾十年,因為諸多現實因素的掣肘,她在事業上的拓展緩慢艱難。加上丈夫曾孝濂自進入植物所的第一天起,便以一種苦修式的狀態在工作,她自覺成為了家庭中那個去照護其他成員和承擔所有家務勞動的人。

1994年,曾孝濂與張讚英

年輕時出差,她會按時打電話提醒他吃飯,否則一畫起圖來他就忘了時間。有次發燒輸液,為了不打斷他工作,她一個人去醫院看急診,上廁所時血液回流,染紅了瓶子裡的藥液。

這樣的付出、承擔和照護,一直從青年持續到暮年。就在這次畫展開幕幾天前,張讚英接到物業電話,頂樓水管爆裂,他們家的房子被水淹了。她膝蓋不好,又不會使用網約車,只能趕公交進城處理。 7扇房門泡壞了5扇,床底下保存的畫作也被淹了。

這些生活中磨人的瑣事,都需要她一件一件去處理。 7月,兩位老人又一同度過凶險的一幕。那天下午,曾孝濂覺得舌頭F發麻,說話困難。張讚英覺得這可能是腦梗前兆。她拖著他及時去了醫院。醫生診斷為輕度腦梗,需要住院半月。每天晚上,她在病房的單人沙發椅上和衣而眠。

曾孝濂覺得自己實在是幸運。若沒有老伴的警醒和果決,他或許已經倒下。她作為照護者的巨大付出,也不只體現在日常生活。在曾孝濂職業生涯的許多階段,都有妻子張讚英的護佑和支撐。

90年代末期,中科院首次在50年代入職的低學歷員工中,破格晉升正高職人員。那時,昆明所內定了三個人選。許多人為曾孝濂感到不忿。

張讚英知道後,一個人去找人事處理論,希望他們公平公開地進行評選。在她的強烈要求下,一直往後縮的曾孝濂拿回了一張報名表。臧穆等朋友連夜幫他整理資料,補習英語口語。

答辯那天,台下許多同事為曾孝濂鼓掌。幾天后成績公佈,曾孝濂成為國內首位植物繪圖員出身的正高級工程師。他告訴我,這是他職業生涯中唯一的一次爭取。

曾孝濂設計的《孑遺植物樹》郵票

回想往事,張讚英覺得自己並不完全是為親者故。她只是覺得,以他的職業水平擔得起最高職稱,而植物畫這個工種也實實在在地需要為共同的尊嚴去爭取一次。

「我就是靠你了。」這幾年,曾孝濂開始在口頭上向妻子表達感謝和眷戀。為了讓他專心畫畫,所有找他談事的人都要通過張讚英來溝通傳達。她承擔了事實上的秘書工作。現在她稍微離開時間長一點,他心里就空空的。

至於自己的夢想呢,張讚英仍然感覺到遺憾。她覺得此生,自己虧欠自己很多,「估計到最後的時刻,我也會帶著一種不甘心,就這樣走了吧。」

她想過,如果當時決意留在北京工作,那麼此後的人生會不會就此少掉一些遺憾。這些在內心盤旋了許多年的想法,她沒有告訴過任何人。在漫長的歲月里,她找到了一種說辭來寬慰自己。

那就是,「相比較起來,他要做的事情是很有意義的,這一行剩下的人不多了,這個事情不應該在他手里邊斷了,所以我一定支持他,盡最大的力量來讓他完成心願……這一生,每個人有每個人的追求,有人的人生精彩一些,有人的人生黯淡一些,他追求得更有毅力一些,那我就成全他。」

曾孝濂在中央電視台《朗讀者》上

尾聲

四月中旬,來自云南全境的野菜和野花,如潮水一般湧進昆明的菜市場和食肆。這是菌季之外,雲南人最愛的野菜狂歡季。

我們的採訪,比此前預計的提前一天結束。曾孝濂很高興,覺得自己平白賺到了一天。他和張讚英執意請我去植物所大門外唯一的餐館吃飯。

病後,曾孝濂的食慾一直淡淡的。不過那天,餐館冷櫃里滿坑滿谷的野菜讓他很雀躍。隔著玻璃,他逐個給我介紹,香椿,堂梨花,春筍,沙松尖,花生芽,金雀花,白參,花椒尖,樹豆,槐花,魚腥草,牛肝菌,臭豆腐,玉米粑粑。

我們點了金雀花煎蛋,清炒蠶豆,油爆沙松尖,油炸臭豆腐和洋蔥炒肉。飯畢,我們一起走去植物園散步。路上經過一塊巨大的花崗岩石碑,上面刻著昆明植物所的所訓:原本山川,極命草木。

即便和山川草木待了一輩子,曾孝濂還是會被植物打動。前一天散步時,他在路上撿起兩片香樟樹的葉子,一紅一綠。第二天,我在桌上又見到了那兩片他不捨得扔掉的樹葉。

「已識乾坤大,猶憐草木青。」只是現在,每往前走一步,曾孝濂都要更深重地呼吸和喘氣。到82歲,他仍然覺得沒有一張畫,達到了他所認為的植物科學畫最高境界——站在那兒就迸發出一種生命的力量。

[ngg src=”galleries” ids=”8″ display=”pro_mosaic”]

在畫過的無數植物中,他最不滿意的是綠絨蒿。無論怎麼努力,他都無法在紙上再現綠絨蒿綢緞一般的脆弱感和幽靈似的夢幻藍色。

這個遺憾再也無法修補了。時間和身體狀況都不允許他再爬到海拔4000米以上的山峰和流石灘了。

現在,每天清晨和傍晚,曾孝濂放下畫筆,下樓,慢慢穿行在正值花期的杜鵑園中。他向我介紹高大的馬纓杜鵑,「它的花盤就像馬幫頭馬脖子上戴著的那朵大紅花」。

看著眼前的杜鵑花叢,曾孝濂想起有一年去滇西北,他和朋友一路從白馬雪山的埡口返回香格里拉。途中,他們偶遇一片有二三十米高的高山杜鵑林。那葉片足有成年人的前臂那麼長。正值花季,杜鵑開在空中,從林下抬起頭,一臉撞見天幕般廣大的一片紅。

面對造化偶然露出的神奇一角,他們不知如何表達內心的狂喜,只能在樹下打起滾來。那時,曾孝濂才明白,為什麼兩百多年前,來自歐洲的「植物獵人們」會匍匐和跪倒在雲南的高山杜鵑林下哭泣,「啊,上帝,太美了,造物主,太神奇了」。

來源:人物

編輯:許可

編審:牧也