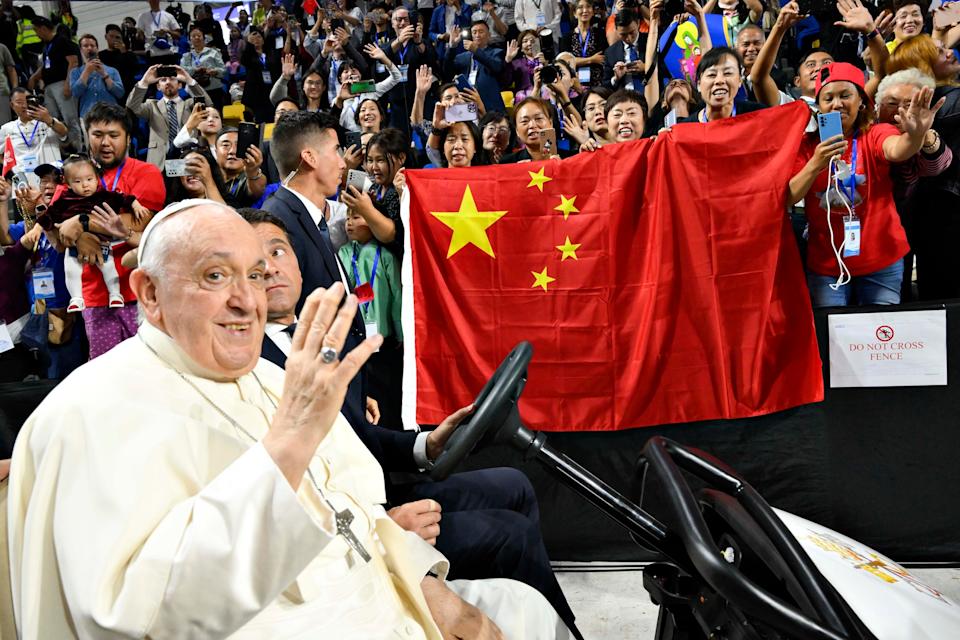

方濟各是致力推動中梵關係,被視為近代「親中」教宗。

文 | 黎岩

教宗方濟各駕鶴西去,這位任內致力推動中梵關係正常化的平民教宗遺下的包括中梵關係正常化的諸多政治遺產,是否充滿變數,引起各方關注。

近年來,健康問題一直困擾教宗,特別是自去年年底以來,頻傳教宗健康危機及不能視事,已經引起了外界對教宗健康的深深憂慮。教宗身體狀況使他成為堅毅不拔的受難基督活生生的形象。

2013年方濟各被選為教宗,象徵天主教會面向更多受眾新方向的轉折點—首位出身南美的耶穌會教宗,他選擇了方濟各這個名字,試圖讓人想起意大利的聖方濟各,是謙卑、和平、關注弱勢群體的象徵。

教宗秉持「貧窮的教會,為窮人服務」的理念,贏得了無數信徒的支持。他在任多年來推動了結構性改革,從羅馬教廷開始,嚴厲解決一些神職人員的戀童性醜聞案件,擴大了平信徒、特別是婦女在教會管理中的作用。他提倡包容開放的教會理念,自從任職教宗以來,方濟各就將他的使徒之旅,變成了他牧靈使命的重要工具,將天主教影響範圍觸及到了世界最邊緣的地區。

值得注意的是,教宗主導簽署了一份具有劃時代意義的、基督徒和穆斯林對話的宣言─《人類博愛》文件,標誌着兩種信仰關係的轉折點,標誌着自十字軍東征以來逾千年的東西文明衝突冷戰的結束,包容理解尊重融合的開端。

與此同時,教宗致力推動與中梵關係正常化,並將之視為任內最大的施教目標。方濟各被視為相對「親中」的教宗,在方濟各大力推動下,教廷2018年與中國關係出現歷史性破冰,雙方簽署為期2年的主教任命臨時性協議,允許梵蒂岡和北京都認可的主教被祝聖。該協議在2020、2022年兩度續約,2024年三度續約時將時效延長為4年。該協議的核心精神實質就是,在高度尊重中國國家主權的前提下,經中梵雙方協商,由中方推出主教人選,並獲得教宗祝聖認可。

方濟各去年9月結束亞太四國出訪時,曾再次重申他很想訪問中國,也認為梵中對話成果良好,當時他表示,「這是一個偉大的國家;我敬仰中國,尊重中國。它是一個有着千年文化的國家,它的對話能力和相互理解的能力超越了不同的政治體系」。

當然,宗教從來就不是孤立的宗教,而是在錯綜複雜的國際政治漩渦,不可避免地沾染上政治氣息。教宗向中國示好的立場屢遭批評詰難,特別是美國保守派猶為不滿。

2024年6月27日,中國與梵蒂岡的主教任命協議出現新進展,獲得天主教宗方濟各任命的杭州主教楊永強舉行主教就職儀式,就曾引致美西保守勢力的責難。

回顧歷史,羅馬天主教傳入中國已有十多個世紀。根據國務院新聞辦公室2018年4月發表的《中國保障宗教信仰自由的政策和實踐》白皮書,中國內地有天主教信徒約600萬人,宗教教職人員約8000人;天主教香港教區聖神研究中心統計,截至2022年,中國天主教徒數目有約1000萬人。1000萬相較於14億大眾而言,尚屬於小眾。但是,基於國家憲法宗教信仰自由及維護國家主權,「宗教中國化」是國家宗教政策的核心,愛教的前提就是愛國。也因此,中央一直強調愛國愛教,自主自辦。「傳承和弘揚我國天主教愛國主義精神,營造濃厚的愛國主義氛圍,切實推進我國天主教中國化實踐走深走實,增進我國天主教對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同,促進我國天主教與社會主義社會相適應」。

在當前東西方社會嚴重撕裂的國際地緣政治局面中,隨着教宗方濟各的仙逝,中梵關係的走向勢必會受到國際政治的左右與影響。正如前面所言,宗教從來都不是孤立的宗教,而是必然會摻雜政治色彩。正正因為如此,對未來中梵關係的持續改善,仍然抱持極大期望。

一方面,美國當局推動的「小院高牆」脫鈎政策,已經使得中國與美國的關係面臨極大的考驗,由美國主導的強權國際政治格局,不論是何人出任下一任教宗,都將不可避免地要考慮美國當局的政治取態,甚至在即將展開的教宗選舉日程中,都將不可避免地打上美國強權的烙印。也因此,經選舉產生的下一任教宗,極有可能將推行更加符合美國利益的教廷政策,特別是在對華政策方面,或有可能扭轉方濟各推動的「親中」路線。

另一方面,中梵關係最大的障礙在於梵蒂岡迄今仍與台灣保持着所謂的官方關係,明顯違背一個中國原則。雖然中方本着境內1000萬教民的福祉,對教廷做出了相當程度的讓步,以利於雙方關係的持續改善。但是,原則就是原則,教廷必須理解並尊重宗教中國化的國策,在充分尊重中國主權的前提下,恪守一個中國原則,才能謀求改善雙邊關係。在與台灣仍維持所謂官方關係的前提下,中梵關係近期內不大可能獲得重大突破。

當然,也應該看到,不論是特朗普美國優先的發展戰略,還是台灣當局倒行逆施的「台獨」選擇,客觀上都為中國國家統一與民族崛起創造了可期可待的前景。隨着中國國家統一的即將實現,梵蒂岡與台灣的所謂官方關係也就不復存在,中梵關係正常化之間的障礙也就煙消雲散。屆時,不論是美國當局的「小院高牆」,還是西方政客的冷戰思維,都難以阻遏中梵關係正常化的到來。