文 | 張達

二零一六年二月十二日:青春有疾

早上去大姐家吃飯。大姐家也被二零零九年初的大火燒掉,後來才修建一棟木房子——其他人,多數修建磚房。

下午看村里的籃球比賽。在觀賽的過程中,坐在場邊與人閒聊,得知一個令人驚訝的資訊:村里有一些吸毒人員,有一些肺結核患者,有許多青年人在外務工與流浪中變成盜賊,有不少的出獄者。吸毒、肺結核、偷盜與坐牢,這四者都是因果與迴圈關係,環環相扣。

而這些特殊人員多數是中學階段的輟學者,一方面略有知識,能明白貧富,有一定的行動能力,有較高的欲望與奢求,另一方面又沒有足夠的知識與能力,讓其在務工與流浪的城市過上較好的生活,於是,只有偷盜、販賣毒品等生存與發財的捷徑。

村里的文盲多數沒有成為盜賊,足夠聰明與智慧的人也能勤勞致富,所謂“唯上智與下愚不移”,只有這群高不夠低不就的人群,或者叫新型農民工,或第二代農民工,農村回不了,城市無法生存,而在這左右為難的困惑中,有些人就變成了“壞人”。

這是一件多麼悲哀的事情,許多朝氣蓬勃的生命將悲哀地漸漸銷毀與隕落。

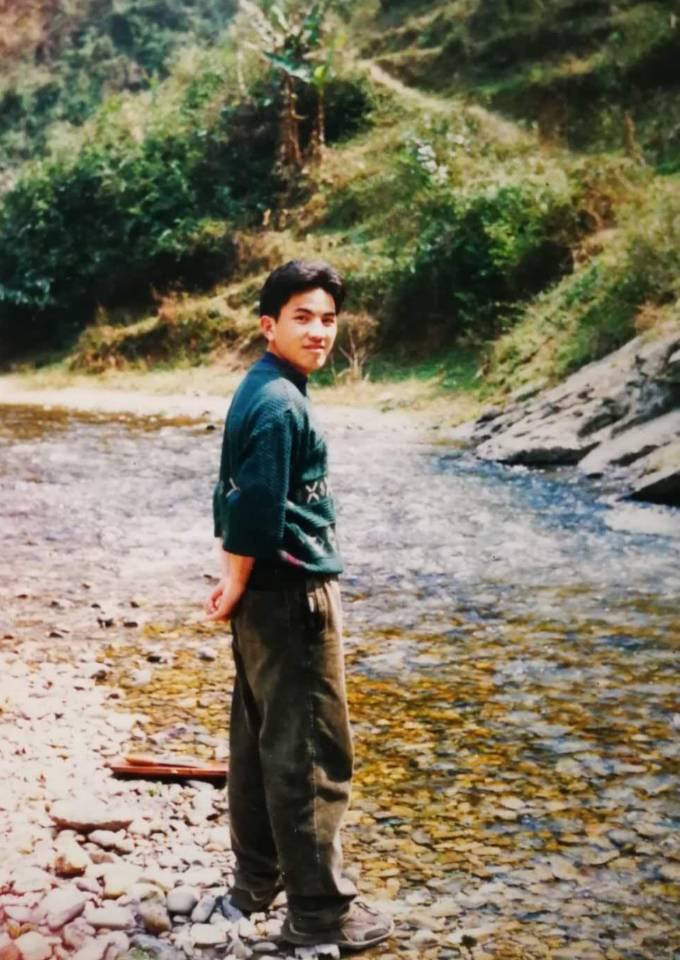

高雍寨舊貌

在《我的涼山兄弟》里,學者劉紹華曾在四川涼山彝族地區做社會調查,了解諾蘇人的生存情況,而坐上一輛震天嘠響的拖拉機,遇上八名二十來歲的青年。

——這群傢伙每個人都坐過牢,罪名從吸毒、走私毒品到盜竊都有,而且都是在涼山之外的城裏犯案。他們七嘴八舌地告訴劉紹華,他們在外頭摸包包等英勇事蹟。這種“英勇事蹟”,在高雍寨,我聽過一些,但吸毒卻是第一次驚聞,確實出乎意料,但我沒有勇氣去調查,去問具體是哪些人吸毒,與他們交談,記錄“我的高雍兄弟”,像劉紹華一樣追問:“他們為什麼要吸毒?”而分析說是某些強調“社會排他論”(social exclusion)的學者認為,年輕人吸食毒品主要是因為同儕壓力。

——而劉紹華認為,這個理論並不全然適用於諾蘇年輕男子,因為它無法解釋為什麼其他的鄰近族群並沒有這樣的問題,只有諾蘇群體明顯深受其害。

——另一種理論提出“獵奇式消費”(consumer exoticism)的觀點,來解釋當毒品代表了流行時尚與眾人渴望的生活方式時的使用行為。劉紹華便從這個觀點出發,進一步提出問題:是什麼樣的情境引導諾蘇年輕人吸毒?毒品對於他們的意義何在?

我不知道吸毒對於高雍寨的一些年輕人有什麼意義,便也不想多說,只願他們能夠得到救治,儘早戒掉,儘早康復——還是說些其他的話吧。

晚上在萬文沖家吃飯,他邀約了七八個朋友品嘗他飼養的“生態雞”。他於下半年飼養了兩千多只家雞,近兩個月賣掉一千多只,目前還剩下七八百只,每只約有四斤。

從意向、申請,到管理中遇到的難題,他多與我交談,我成為他的忠實聽眾,也算陪伴他一路走過創業的艱辛——萬事開頭難,在這窮山惡水之處創業,開創一番天地,路途依舊慢慢其修遠兮。

以他這一年的創業來觀察,在山窮水盡的農村創業面臨最大的問題是:市場——沒有銷路,有貨卻不知賣到哪里。扶持政策極好,直接送他雞苗,稍微用心,他也基本學到了管理和預防疾病的技術,雞也順利成長,養殖業算是基本成功。可是,雞養大了,卻突然不知道哪里需要,可賣向何處。於是,又得重新考慮市場問題,又是一番付出與奔波。

可笑的是在高雍寨一斤雞只賣十元,而在凱里市可賣三十元一斤,但因路途遙遠,人生地不熟,他又沒有時間和能力拿到凱里去銷售。目前,像吸毒一般,他只能做虧本生意。

我也奇怪於農村的一個問題:農村本是農耕之地,是養殖種植之源,是物產豐富之居,至少可自給自足,可是,村里的很多人卻要到三十里外的市場去購物,買蔬菜吃,買肉過年,買酒喝,農村反過來成了消費之地,農民成了農產品的消費者,而不是生產者。

怪哉,生命像被“中毒”一般不正常。可見,農村生產的貧乏(大量的耕田種地皆已荒廢,大量的勞動力外輸),所生產也極不合理——農民工不僅在城市從事工業生產時被盤剝,回到農村也成為農產品消費市場的被剝削者。這樣被“毒害”的農村不貧困與落後才怪呢。

【作者】:張達,記者、讀者、作者。

編輯:楓筠