文 | 張達

二零一七年一月二十六日:屬於江山

早起,和侄子張淳上山,去“歐掉不”看望自家的田地。

出門時,母親的“看也沒用了”的輕松話語,沉重了我一路的腳步:真的,再怎麼“看”也確實沒用了。父親八十,再也不能耕種,哥哥在村里有活路,我在外務工——我們一家人都不會翻山越嶺去耕種了,稻田也早已變荒地,只是“看”一眼,更長不出什麼莊稼來。但,我還是堅持去“看”:看自己走過的山路,回望流淌在高山流水間的青少年的光陰,呼吸“歐掉不”山谷的空氣。

在山重水復里,我們走了一個多小時山路,從高雍寨出發,走老路,過搞蒙寨,上坡至“野當連”(這里是二舅的田地所在地,我過去經常在此放牛、砍柴),到“掉滿”, 在“干洞歐要妖”飲山谷里的野泉水,涼透心背,又十分甘甜。碰巧遇到三舅,他依舊常年生活在山里,耕田種地,做農夫之餘,也是一個賣炭翁。他也說我們去看田“沒有用”,但我還是要去“看”,看連綿群山的磅礴,看良田如何荒蕪,歲月的雜草叢生。

終於走到“歐掉不”

在“干洞歐要妖”山谷里飲水的休息期間,三舅約我去他的木棚吃午飯,說田里還有幾條魚,可作為招待的佳餚,我十分歉意地謝絕他的好意。喝了野泉水,再翻越一道山嶺,十多分鐘的路程,就到田地所在地“歐掉不”。我們“看”一眼自己的江山,就回去了,不必吃中午飯。

果然,四五年沒有人耕種的山田長著各種野草,尤其是那些過去可能被無數次剷除的水草長得特別兇猛,報復似的一把把地茂盛着,一篷篷地招搖着。走在過去生活的大山里,無數的野草便用這一年四季的枯榮迎接我,在冬日的暖陽下復蘇我的青春記憶,那些我走過的依舊安然的土地,長着陌生的面容,目瞪口呆地看着我,告訴我已離開多年,過往的生活早已消失,生命不再青春年少。

“處處蓬蒿遍,歸人掩淚看。”觸景生情,眼里有些酸,幾乎掉淚,但我還是控制了。迎著野風吹拂,慢慢走在大小十三丘稻田邊上,或旱田里,慢慢拍照紀念,我給侄子一一介紹每丘田留下的陳年舊事,以及前後左右的關係。

“歐掉不”處於高雍寨、苗嶺村、巫泥村和巫包(歐不)村的交界。高雍寨和苗嶺村的水流向一邊,巫泥村和巫包村的溪流交匯,“歐掉不”的山嶺是分水嶺。

“歐掉不”山谷的水,流向巫包村,穿村而過。暑假的一些黃昏,站在山嶺上遠眺殘陽壯闊,“樹樹皆秋色,山山唯落暉”,一望無際的蒼山曠遠,“落日鳥群歸”的雄渾風光,暮色茫茫。

處於如此山窮水盡之處的山谷,過去只有一些爛泥塘,沒人耕種,大約是合作社期間,也即上世紀六七十年代,父親和家族的男人們逐漸修建,即新民村一組的人,曾集體開荒,然後又分給幾戶人家耕種,到了上世紀八十年代初,包產到戶的單干時期,組上以抽鬮的方式分田分地,而父親抽得第一鬮,可選擇組上任何一處田地,人們都以為他會選水源好、離家較近的,父親卻令人匪夷所思地選擇最遠而貧瘠的“歐掉不”的田。

賣掉木屋,剩下的木頭散落一地

被人們笑話幾十年來,父親解釋說,原因有三:因為是冷涼山區,產糧較少,可以生產三百斤的田,只交一百斤面積的糧(稅),而如果種得好,能夠豐收,就可有餘糧;一山谷的田都歸一家,便於集中管理和耕種,且水源較好,不存在與別家發生起早貪黑、偷雞摸狗般搶水的矛盾與危機;父親作為新民村的會計,要經常到觀麼鄉政府開會。而“歐掉不”離觀麼鄉政府較近,一個小時的步行,早晨割草,喂牛,然後趕去開會(都是平路和下坡路),中午就可回到山里養牛、犁田,“務工務農”兩不誤,不會顧此失彼。

父親常說,那時候開會可真多啊。

山里風大,多雨,多霧,稻穗極少得到陽光作用,而抽穗不好,正在揚花之時,多是細雨和霧氣,就直接發黴,糧食產量較少,加上離高雍寨較遠,爬坡過坎,行走艱難,母親和姐姐們曾埋怨過父親,跟著他吃了一輩子的苦。但總體而言,父親很有眼光,選擇“歐掉不”真是經過深思熟慮,是他人生的神來之筆,而非抽鬮的偶爾選擇。

父親耕種半輩子後,二零零七年左右,即我工作不久,父母把全家的田地分作三份:父母占一份、張世祥哥哥占一份、我占一份,進行分家,我抽鬮而得“歐掉不”山谷的下半部分,大小供六丘田,哥哥分得上半部分,大小供七丘田。

“歐掉不”的田荒了

如今,又是近十年過去。一邊走,一邊給侄子說明這些來龍去脈,似乎便把過去的一切生活重新來過,復活逝去的生命,挽留消失殆盡的歲月。有打穀子的咚咚聲響,有燒炭土窯里熱外冷的冰火兩重天,有老黃牛的歸圈,有雞鴨的叫聲,有獵狗的追逐,有稻花香的輕拂,一應俱全,活靈活現。

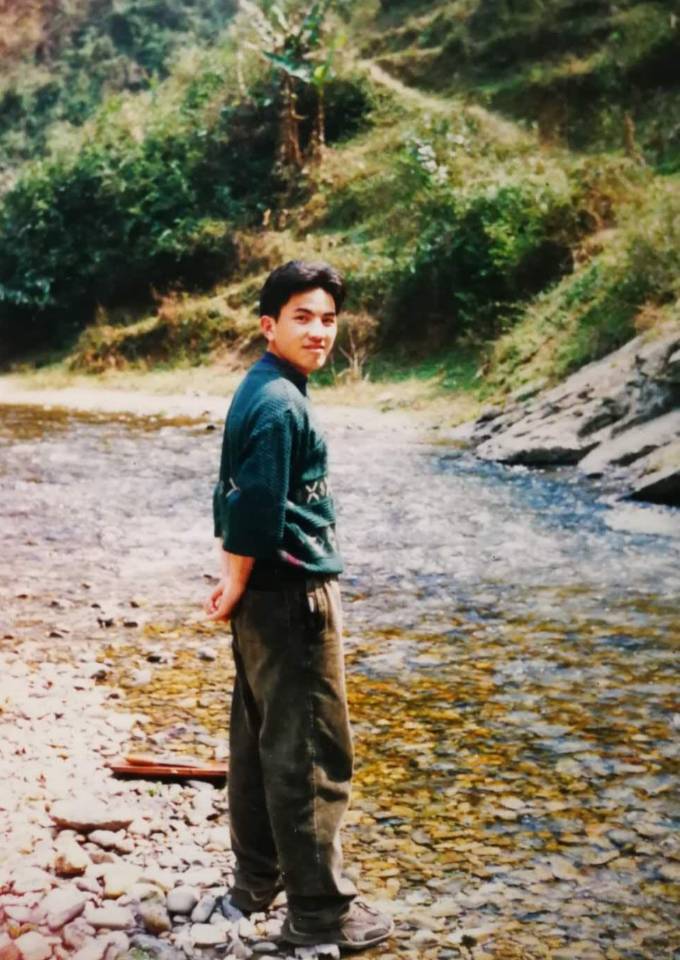

而走過一遍後,回到最上面的田邊,站在幾乎倒塌的牛棚前留影,仿若收拾舊山河一般,留下一點兒痕跡,聊作紀念。我說,我曾在牛棚的上方目睹一頭老黃牛生產牛仔的過程,那只小牛犢一落地,就能夠站立起來,非常神奇。你說牛不牛?以這種怪談來沖淡重遊故地的感傷——遺憾啊,如今老黃牛以及那頭強壯的小牛犢都“去世”,不知去了何處,更不知沒了蹤影的它們是否知道,當年那個瞠目結舌的少年在二十多年後依舊惦記着它們。

曾在此牛棚生活,目睹小牛的出生

原來人居的小木屋已經賣給三舅,剩下幾根柱子和幾塊板子橫倒在地上,東倒西歪,我也就找不到中學時在木棚里讀書寫字的影子。站在故園的廢墟上東張西望十多分鐘里,如果說有特別記憶的話,是關於雞蛋:那時,父親在山里餵養很多雞,母雞下蛋時會大聲咯咯的叫。一聽到母雞一連串的叫聲,砍柴或割草的我便放下手上的柴刀或鐮刀,沖向雞舍,撿起餘溫尚存的雞蛋:生吃。

據說,經常生吃還帶著體溫的雞蛋的人會變得聰明,人心像蛋黃一般透亮,特別是嗓子會很好,發音清亮,聲音如蛋白那般清澈,可以成為歌唱家。小學六年級時,老師曾鼓勵我將來去學習音樂,做一名歌手,像香港、台灣的那些歌手一樣歌唱,比如劉德華、張學友、周華健等等。

雖然不知何為音樂,什麼是歌手,但我知道我需要“養”嗓子,而吃帶著體溫的生雞蛋,可以擁有金嗓子。

遺憾的是,雞蛋吃了不少,人不但不聰明,嗓子也是破嗓子,五音不全。這種愚笨的智慧與稀疏的知識積累,就如木棚的這些柱子散落一地,在荒山野嶺里慢慢腐朽。

“日暮蒼山遠,天寒白屋貧。柴門聞犬吠,風雪夜歸人。”如今小木屋消失了,沒了柴門,沒了犬吠,風雪夜歸的父親,也“告老還鄉”,那些養育過我的母雞,也不知去向。

“昔人已乘黃鶴去,此地空餘黃鶴樓。黃鶴一去不復返,白雲千載空悠悠。”山谷里連黃鶴和樓都沒有,只有陰涼的山風逃逸而過,蕭索地掠過臉龐,吹涼孤影,吹滿一山谷的野風。

哦,想起來了,一個黃昏降臨,父親和我把飯菜端到木屋外,在田埂上和着晚風慢慢吃,靜悄悄的山里逐漸傳來一些“風吹草動”的響聲。站立起來循聲望去,看見田的另一頭的斜坡上有一只兔子在走動,走向母親種有黃豆的地里。父親端著飯碗也站起來觀察時隱時現的兔子。

我建議悄悄摸過去,繞過四五百米距離的田坎,爬上斜坡,靠近兔子,用石頭砸死兔子,砸不中也該驅逐一番,但父親不支聲,蹲下來繼續吃飯,且不像之前大口大口地吃,嘴巴發出聲響,只是像老牛咀嚼黃昏一般細嚼慢咽,直到天黑,兔子不聲不響地離去。

留影,不知何时再来

這一黃昏看見兔子,說明我們當時沒有養狗。而為了防盜防賊,防飛禽走獸的意外侵擾,父親長年養狗,甚至養過獵狗。一些人不敢在“歐掉不”過夜,可能怕鬼魅,或者野獸,比如野豬,也怕獨處的孤寂,所謂“穀靜風聲徹,山空月色深”,害怕孤身一人面對駱賓王的“聲徹”和“色深”。

可是,中學時期,我經常一個人在“歐掉不”看牛,守田,在小木屋過夜,獨自面對寂靜與空曠的漫漫長夜。也曾有些害怕,夜風嗖嗖,扯着屋簷,發出魔鬼低泣的嗚咽。但山鳥的歸巢,完結了夜空,且有一條狗陪伴,縱使朽木發出磷光,野獸像群山湧來,我也睡得安穩了。茫茫天地間,黑夜無邊無際,人真是渺小與孤獨,但不是虛無與恐懼,悲觀與絕望,而是自在與廣闊,是天人合一,道法自然,與日月同輝。

——哦,過去給我壯膽和安全感的親密玩伴,日夕相處,朝暮怡怡,親如手足的“兄弟姐妹”也都不知去了何方,如今的我也就不知它們是否安康,是否知道我還在懷念著它們歡快的叫聲,曾經的一往情深與鮮花嫩草,蹦跳我的心靈。

還有父親嫁接的柿子樹長得大腿般粗大,也不見蹤影;炭窯旁邊的板栗樹落葉枯黃,木房子前的李子樹也一樣稀疏,枯枝敗葉地凋零着,空洞着,仿佛春天來了也不會生枝發芽。山谷里的荒蕪與涼意,寒風蕭瑟,枯葉凋零,不會因為我的到來而煥然一新,春暖花開。

抑制著失去的悲傷,在“歐掉不”遊覽與懷舊半個多小時,走完過去三十年的時光,我們便回程了,像是在夢中游離:“不知腸斷處,空繞幾山川。”不能再看了,不能再繞了,再怎麼繞著看也沒有用了:大地亙古,青山不老,而人生苦短,再怎麼美好的生活與記憶都將消失在無窮的時空里。只有鬆軟的泥土和堅硬的石頭以及它們構築起來的荒山野嶺,永久地傲視我們來去的縹緲。

所以,回到山嶺上回望山谷里的梯田時,我便知道,這些荒谷和良田以及那些“山雞”與“野狗”都不屬於我,而我永遠屬於它們。

“歐掉不”的下部分田

幾年前,我在《愛在心里》的情書中,曾對妻子說,如果無法在污穢的城市里生存,就歸隱老家,回到田地所在地“歐掉不”耕田種地,到山里生活,那里是蒼茫大地,高山流水。一山谷的田地,足夠耕種,兇猛地狩獵,自由地暢飲山野之泉水,以原始生活殘度餘生吧。那也是享有另外一種生命的高潔,棲居山谷,詩與天地,奢望陶淵明的詩意盎然:

“結廬在人境,而無車馬喧。問君何能爾,心遠地自偏。采菊東籬下,悠然見南山。山氣日夕佳,飛鳥相與還。此中有真意,欲辨已忘言。”

——山谷里還有空氣,光亮還是光亮,還有樹木,還有荒田,還有泉水,流水還是流水,還有歲月與光陰以及樹木和天地,都留在身後,而我默默離開,帶不走風,雖然風也會哭泣,也帶不走雨,雖然雨也有淚滴。

突然想起來,小時候的某年某日,母親和我登山,來到“歐掉不”,冬日的陰雨綿綿,山里的樹木枯萎,百草凋零,沒有什麼可吃了——幸好,還有一些因為山高天寒,錯亂了季節,而還在畏畏縮縮綠着的南瓜葉。

山里空無一物,母親便採摘南瓜葉來煮着吃,平日只煮來喂豬的南瓜葉,在我吃上第一口後便知道難吃得要死,沒有油鹽,清湯寡水,葉子上毛茸茸的刺像針一樣刺激舌頭。煮熟後的葉子,看似軟綿綿,也難以咽下,甚至不敢多嚼幾次,使勁吞,葉子卻卡在喉嚨外,一股苦澀的味道逼迫着人吐出來。

這是不滅的苦澀味道,十幾年,二十幾年來,依舊卡在我的喉嚨里,咀嚼在我的嘴裏,不敢回味,也難以吐出來,清洗乾淨。

回頭再看一眼“歐掉不”

帶著這難忘的滋味,爬坡而上,幾個回頭之後,越過山嶺,開始回程了。

上坡容易,下坡難。沒有從“野當連”原路返回,而是走“挨釣”,也是我過去經常放牛、砍柴的地方,許多地名都記憶猶新,雖然一些路坎已經坍塌,而重修了路線,但我知道,我曾經在許多山谷里呼喚過,與同伴一起吆喝着山里娃的孤獨與寂寞,用悶熱的呐喊和山泉水的涼爽抵抗一天的饑餓——

因為路小,坡陡,且速度有點快,腳趾觸及鞋頂而有些發痛,紮在心里,絲絲入扣,像當年的饑餓感一般,早出晚歸,風餐露宿······

【作者】:張達,記者、讀者、作者。

編輯:楓筠