文 | 張達

二零二一年二月十四日:母親垂垂老矣

星期日,大年初三。昨天上午在橋哥家吃飯,親朋好友相聚,我也喝了幾杯酒,便醉了,從昨天中午睡到今天中午才略微清醒。悲哉。

昨天吃飯喝酒期間,人們說起許多往事,其中,橋哥說四舅怕我,令我羞愧難當。當初年少無知的我喜歡公雞,欣賞公雞打架,而父親把我們家一樓改造成人居的房間(原來只是堆放雜物,用竹籬相接、木柴編排,圍起來而已),修了磚牆,建了木門,竣工之時,請四舅主持開門儀式,殺雞祭奠,而殺了我喜歡的一只公雞,我就痛恨不已,不聽規勸地遷怒於四舅,惡言中傷四舅。

二三十年過去,我以為往事如煙,早已淡忘,無人記起如此目無尊長而恩將仇報的惡劣言行,但橋哥借著酒意,再次說起我的年少不更事,真令我無地自容,既對不起四舅,錯怪四舅,自省之餘也後悔不已,而自我警醒:從今而後不觀看鬥雞,不欣賞鬥牛,太殘忍,太不人道,玩物喪志,多可悲矣。

今早在保哥家吃飯。期間,橋哥說我母親衰老了很多,臉上的肉都松垮,眼皮塌陷,兩眼無光,恐怕來日不長,當儘快就醫,補充營養,挽留生命。

世祥哥哥也說,母親真的年老色衰了,變得慵懶,常常坐著,不想走動,也吃不了什麼飯菜,體力下降很多,顯得老態龍鍾了。

母親垂垂老矣

哥哥們商量著母親的“後事”,再次敲醒我與母親告別的警鐘,面對夕陽落山而無法挽回時光與生命的無助與悲傷,沒有心情吃飯,喝了一碗鴨肉湯,便淒涼離席,回到家中來陪母親坐著,圍著火塘,默默無語,像火塘的炭火逐漸減弱,甚至熄滅,無聲無息,然而我卻聽到了母親離去的聲音,是火灰的冷卻。

——向來拒絕就醫的母親說,人老了,一無是處了,在哪兒生活都是度日如年,無所適從,只在等死了。

如此晦氣,如此不吉利,如此絕望的生死訣別,真令人寸心欲碎,傷心慘目也。奈何,奈何。

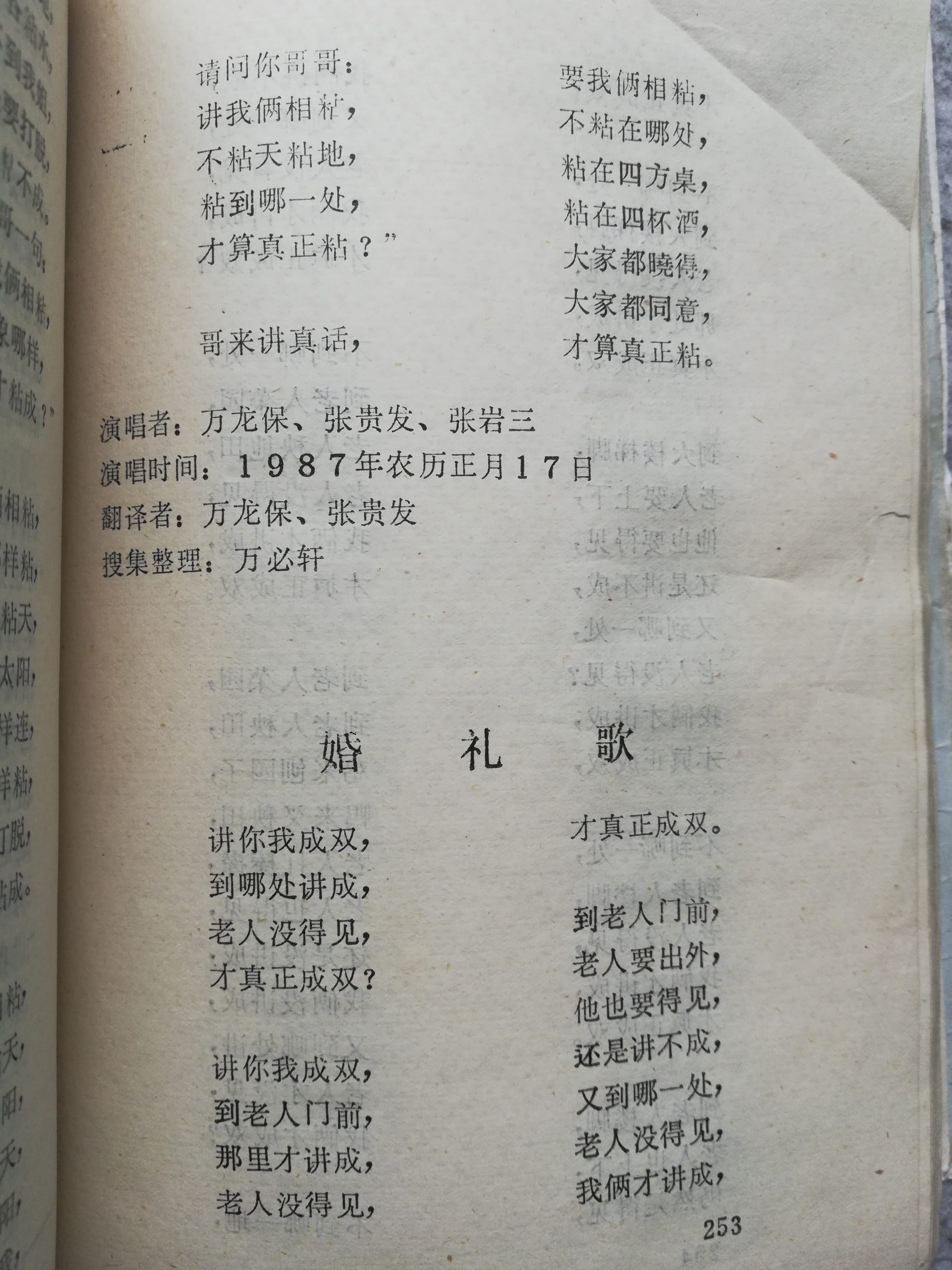

晚上到萬玉書表弟家翻閱苗族古歌書籍。他翻印了一本《禮俗歌》,這本書我也有,大學讀書期間,我到凱里市拜訪萬必軒叔叔,他贈送的,多年來,我反復閱讀,在情書《愛在心里》也引用了一些內容,但也只是從漢字角度去理解字面意思,並不懂得轉換成苗語,更不懂得演唱。

高雍寨的《禮俗歌》

而萬玉書表弟的父親是歌師,加上他本身學音樂,是音樂教師,便會唱很多。和他一起,把漢語再次翻譯為苗語,跟著他的腔調,試唱了好幾段落。

其中有古歌《仰歐色》的開頭:“天上八百寨,地下八百寨,家家是瓦房,家家都燒火,家家都一樣,煙子像烏雲,顏色像白泡,銀花像竹葉,裙邊像網腳,裙腳像撒網。”

其苗語的意思與諧音,大約如此:“婉瑜婭辦養;婉呆婭辦養;該該舍寄額;該該舍杕櫝;該該遛雕恙(該該舍寄檔);燎惡茅寄銩;惡燎遛蔴蒿;遛呃蔴蒿露;歐泈釀仰烙;褲竿遛逄斑;遛逄斑誒壘。”

“仰歐色”是傳說中的女神,“仰”的聲母不是“y”,是“n”,是苗語中“草”“船”的發音;“歐色”是涼水,干淨清澈、晶瑩剔透的涼水;“色”讀著sei,第二聲,單獨的意思很豐富,一是:冷、寒冷,二是:和著、在一起。

【作者】:張達,記者、讀者、作者。

編輯:楓筠