文 | 張達

二零一七年二月二日:兄弟拜年

大年初五。昨晚夢見在山林里有很多爬行大蛇,遊動的大蛇之間,還有一些墨黑的大魚,遊動於旱地,搖擺著身子。

早上聽完張千帆教授的系列講座。

我們新民村和苗嶺村相隔十二公里左右,過去走山路需要一個半小時,現在通公路後需乘車四十分鐘左右。初中同學白玉泉從苗嶺村來,帶着夫人以及兩位朋友,提着兩壺酒,兩根臘肉,兩箱水果,四對糍粑,以及其他的一些美食。

這是隆重的高規格的兄弟之間的“拜年”,飽含十七八年來的深情厚誼,讓毫無迎接心理和行為準備的我毫無回敬之禮,怠慢了他們一行,甚感歉意——只有等到明年再回拜了。

我與白玉泉兄都是苗族,語言相通,民族習慣和文化心理相同,是隔壁寨子的同路鄉村窮學生,所以初中時我倆甚好,曾經一起互相掩護,而在劍河縣城的街邊書攤偷書,記得有一本學習參考書和一本《厚黑學》。後來初中畢業,他外出務工,我升入高中,他還給我帶來兩本有關書法的書籍。

那本初中參考書和盜版的《厚黑學》都不知流失何處,但書法之書,我收藏至今,每次翻閱都有種偷書竊書的餘悸,當年的朗朗書聲也就音猶在耳,偷雞摸狗,又青山綠水。

初中畢業照,白玉泉的左手搭在我的肩膀上

二零一四年五月一日晚,我曾夢見他,然後在《舊夢瑣記》中記錄。

——

過去步行到劍河縣城讀書(六十里路程)皆經過苗嶺村,除了翻山越嶺的同行,也曾借宿白玉泉家。他們家的梨子,水分足,又脆,十分好吃。

夢中之交談已忘,不知其所表達,只模糊一片,他在我對面,站着,或行走。用苗語,或漢語,與我交談,似在山中,反正不是在家中,或校園。朦朦朧朧。

朦朧之夢倒讓我想起許多真實而清晰的往事。我們要好,有幾個原因:都是苗族,又是近鄰,從民族感情到地理環境所滋養出來的氣質和心性都相近;都是鄉下來的窮書生,有荒山野嶺的同病相憐,窮鄉僻壤的互相取暖;都有山里放牛娃的體質和牛勁,喜歡運動,愛好打籃球;世交,白玉泉的父親與我父親交往甚多,在勞動中互有來往。

一九九九年秋天,我升入高中,他輟學,十五六年來極少相見。記得四姐說苗嶺村的我一同學曾到高雍寨爆米花,聽說是我四姐便免費於她,我想這位深情而慷慨的同學應該是白玉泉,多年後,初中的情誼依然流淌在心里,久久不忘。

我讀高中時,白玉泉從廣東務工回來,贈送我一本書法之書籍,我收藏至今。

哦,想起偷書的事來了。原來的劍河縣城(現在的柳川鎮)趕集時有書攤,我甚是喜愛,常圍觀,可憐無銀兩購買。我向白玉泉表明遺憾與心憂,商量之後,我們決定:偷。於是,趁人多擁擠時,我倆也擠進人群,假裝看書,拿起又放,放了又拿起,漸漸地,互相退讓,互相遮擋,又是熙攘大街,人頭湧動,等賣書之人轉身或忙於其他事時,我們便混入人群,漸漸轉身,溜之大吉。渾水摸魚般逃到白玉泉的租房,十分竊喜,宛若孔乙己的嘴臉與僥倖。

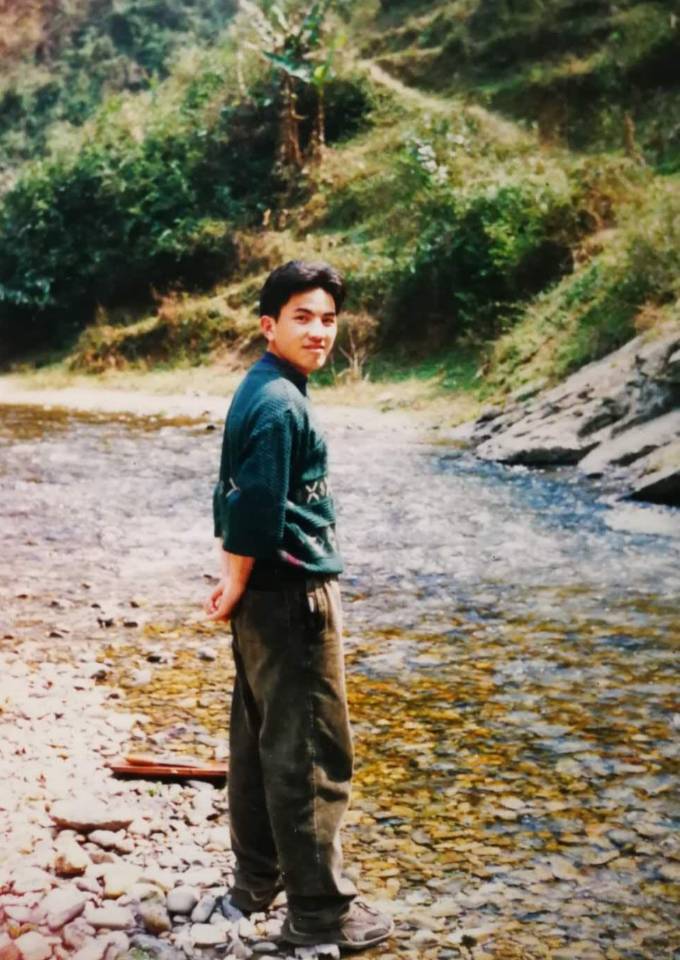

初中時的出遊

我記得,偷竊書籍之事,先後有兩三次,一次一本,其中有盜版的《厚黑學》,可見那時的心也夠黑的,所讀書籍多是盜版,起點也是多麼低級,人生的貧瘠與淺薄,由此可見一斑。又不管怎樣,心有餘悸之餘,慢慢產生一些懺悔與愧疚,多年後,要對書攤主人說聲對不起和謝謝,畢竟我偶爾疑惑,書攤主人當真看不見我們拿走了書籍嗎?

未必,所謂要想人不知除非己莫為,人在做,天在看——他們(不一定只是一個人看攤)可能看見了,只是不忍心逮住窮學生,傷了窮學生的心,葬送了窮學生的求知欲望。更可悲的是,閱讀的竟然只是《厚黑學》之類的工於心計而詭異的書籍。

或許,為了彌補這種粗鄙與缺憾,閱讀偷盜書的後遺症是,十幾年來,帶著負罪感的我不斷購買書籍,二十幾年後,更是狠心購買正版圖書,似乎是要消除做賊心虛的恐懼,補償與救贖什麼,也是努力減少知識貧乏的無知與恐慌。

【作者】:張達,記者、讀者、作者。

編輯:楓筠