文 | 張達

二零一七年二月三日:遇到楊成哥哥

大年初六。午飯時,平時沉默的父親對我說做人要“直”:生活上艱苦樸素;工作上不要生氣、罵人,要廉潔;學習上要持之以恆,不要放松。

一個“直”字,可謂是父親一生的寫照,是他的人生經驗之談。尤其是在二十多年的村干部工作中,他從未拿過群眾的一針一線,真心誠意地全心全意為人民服務。所以,許多搭檔因為貪污受賄、傷風敗俗而落馬,或在爭權奪勢中被批鬥,被折磨,或投入監獄,成了壞人,但父親從來都不是“同犯”,別人再怎麼調查,甚至栽贓陷害,他都“以直報怨,以德報德”,清清白白,無悔於鄉親,無愧於天地。

父親的一個“直”字,直接接通聖人孔夫子的思想,真是百姓日用而不知、禮失求諸野也。

高雍寨的籃球比賽

看村里的籃球比賽,今天是決賽,巫包村(歐布)的籃球隊獲得冠軍(獎金七千零十七元),十分精彩,拍了一些比賽的照片。

巫包村(歐布)的籃球隊獲得冠軍

村里開始踩蘆笙舞,但很少人參與,因為天氣開始變冷。

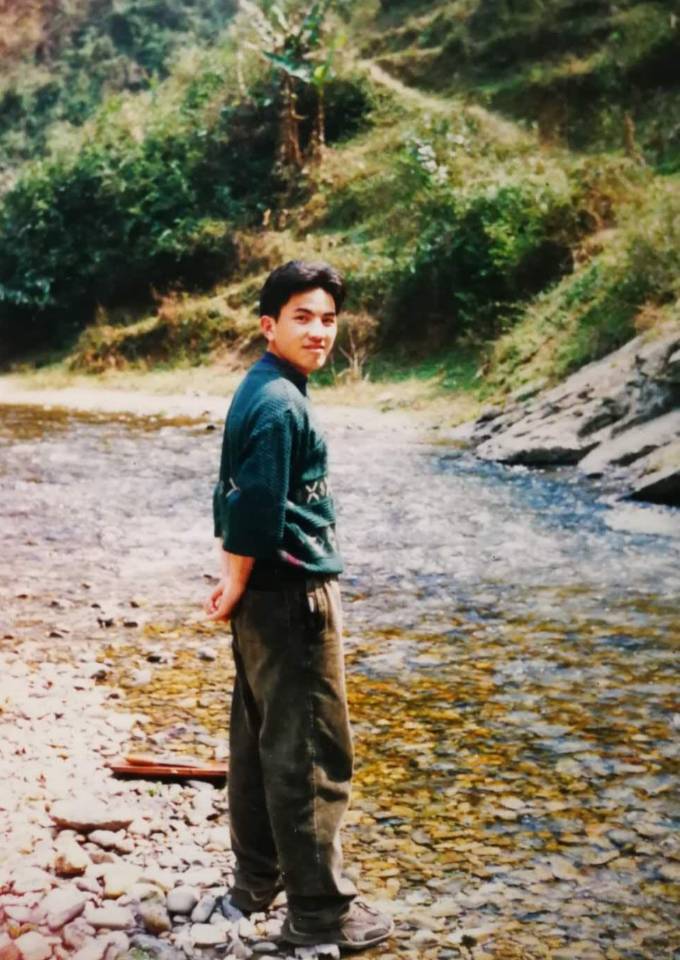

在老學校的操場上見到楊成兄,十分難得,遺憾的是沒有多聊幾句,我忙於商談村里文藝晚會的收尾工作,他忙於回巫燒寨老家。不過,看見他的老婆懷孕了,覺得十分美妙。祝福他們一家順利、安康。

高雍寨的苗族蘆笙舞

巫燒寨是新民村的一個小組,與高雍寨相隔四公里左右,都是苗族。楊成哥哥的父親和我父親打老庚,即結拜兄弟,五六十年里風雨同舟,兩家親密無間。

我和楊成哥更是多年的同學,初中、高中、大學都在一所學校上學,初中時,還是同班同學。高中時,我們曾到寨頭參加二月二的籃球比賽,我打後衛,運球,控球,他和他的二哥“點力”打中鋒,搶籃板,投籃得分,里外結合,配合密切,打出了難得的水準。可惜,“點力”在廣東務工時被人打死,離開人世多年。

中學時期,我們走路到觀麼,然後站在拖拉機或東風車的後面,雙手緊緊握住鋼管,身體隨著搖搖晃晃的車子在山嶺間東倒西歪,擁擠著,提心吊膽,像被拉去槍斃的犯人,經過歐布,一路顛簸去劍河縣城上學。有一次楊成哥“遲到”半小時,而抄著山路尾追而去,結果是跑得比顛來倒去的拖拉機還要快,不久就趕上。

高中時,有一次期末考試,我緊跟他猛跑一千米,成績優異。這是我人生跑得最快的速度,最佳成績。讓我聯想到武林中的這句話:只有經常和高手過招,你才會成為高手。

大學時的一個星期天上午,約他陪我去淘舊書,是他幫我逮住了小偷。當時我埋頭淘書,擁擠中感到褲兜有些擠壓,就直起身子來,稍微轉身時,看見一男子正拿著我兜里的錢。本就身无分文的我驚訝得不知所措,仿佛闖了大禍的小偷也臉紅,我們兩人都緊張得啞口無言,針鋒相對又面面相覷,兩人都像是犯錯誤似的,緊張又尷尬,手足無措。

在我慌張得準備喊叫,小偷慌忙得即將逃走時,目睹了整個偷竊過程的楊成哥從背後沖上來,一把抓住小偷的手,逼迫他用另一手從褲兜里掏出幾張皺巴巴的錢,退還給我,一場危機才得到緩解。

多年沒有音訊,多年未見,多年不曾在一起吃飯、聊天了,今天匆匆一面,十分難得。

和“金點”、白玉泉一般,我也曾夢見楊成兄。

高雍寨的苗族姑娘踩蘆笙

二零一六年三月九日的夜夢里,我豎著身子向上飛去,斜著飛翔在屋簷間,在飛動中拽了樹葉又捏了屋頂的瓦片。楊成哥哥怎麼也追不上,我在輕松快樂地飛舞。一群作家在采風,或是一群記者在集體採訪。其他人都在步行,走在土地上,只有我倆在飛走,頂了屋簷又踩著青磚在古老房屋間,自由自在,飛簷走壁,先是我追著楊成哥哥,之後是他追趕著我。你追我趕,到了學校。分別多年,我們又回到同一間宿舍。

寢室里全是陌生人,有人睡在第二層的床鋪上,聽到我們進來,也不理不睬。楊成哥選了自己的床位,在下鋪,靠近過道,床鋪寬大,適合他的身高。我選在上鋪,空床,只有木板。我準備鋪開棉被,旁邊一鋪的人站起來說早有人預占了我想要睡的鋪位。我站起來準備離開,但楊成哥說誰先來先得,先到就先佔有,於是,我又坐在空床上。後來,我搬到下鋪。上鋪有人擁擠著睡,有人不慎摔下來,落在水泥地上,滿臉的鮮血。

我好像也睡在上鋪,被擁著睡的人們擠到床邊,半邊屁股懸空,半邊屁股掛在床沿上。有人被擠下床時,我驚醒了。我下到地面,遇到一群陌生人,都是將來的室友,強盜般冷漠,像是敵人。寢室寬大,四面牆壁,都放著床鋪,中間還擺放一排。楊成哥選在中間過道上的床位,安靜的躺著。寢室里,沒有風,沒有雨,沒有語音,安詳靜謐。

【作者】:張達,記者、讀者、作者。

編輯:楓筠